漫畫預言地震背后的行業洞察:夢境、恐慌與公眾防災意識

行業分析正文

行業現狀概述

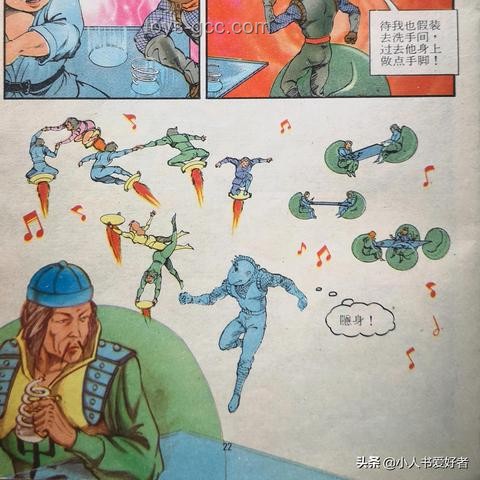

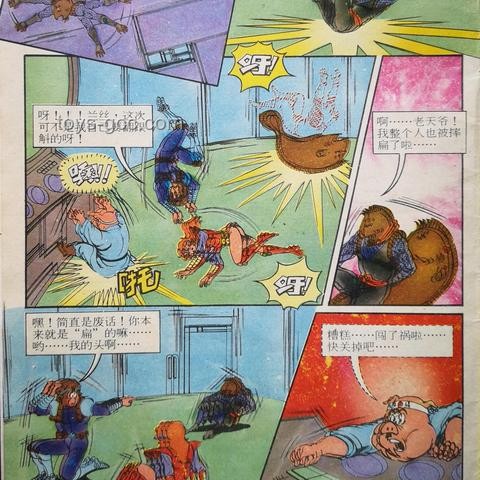

近期,日本漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來》中關于“2025年7月5日將發生大地震”的預言在社交媒體上瘋傳,引發了全球范圍內的廣泛關注與討論。這一事件不僅讓漫畫作品本身成為了焦點,更牽動了公眾對自然災害的防范意識、媒體行業的報道責任以及心理健康領域的關注。

關鍵驅動因素

- 公眾對自然災害的敏感與恐慌:日本作為地震多發國,民眾對地震等自然災害有著極高的敏感度和恐懼感。龍樹諒的預言恰好觸動了這一敏感神經,導致恐慌情緒迅速蔓延。

- 媒體炒作與信息傳播:在社交媒體時代,信息的傳播速度極快,且往往伴隨著情緒的放大。媒體對龍樹諒預言的報道和炒作,進一步加劇了公眾的恐慌情緒。

- 漫畫出版業的營銷手段:出版社在再版《我所看見的未來》時,可能出于營銷目的,擅自添加了具體的預言細節,從而引發了此次風波。

主要機遇與挑戰

機遇:

- 提升公眾防災意識:盡管龍樹諒的預言被證偽,但此次事件無疑提升了大眾對防災減災的重視。政府和相關部門可以借此機會加強防災教育和演練,提高公眾的應急能力。

- 推動漫畫出版業創新:此次事件也暴露了漫畫出版業在營銷手段上的創新空間。如何在保證作品質量的同時,通過合理的營銷手段吸引讀者關注,是漫畫出版業需要思考的問題。

- 促進媒體行業自律:媒體在報道此類事件時,應更加注重客觀性和準確性,避免過度炒作和誤導公眾。此次事件也為媒體行業提供了加強自律的契機。 挑戰:

- 公眾信任危機:預言被證偽后,公眾可能對漫畫作品、出版社以及媒體產生信任危機。這將對相關行業的長期發展造成不利影響。

- 心理健康問題:恐慌情緒的傳播和蔓延可能對部分公眾造成心理困擾。如何有效疏導公眾情緒,保障心理健康,成為亟待解決的問題。

競爭格局深度分析

在漫畫出版業,龍樹諒的作品因其獨特的預言元素而脫穎而出,引發了廣泛關注。然而,此次預言風波也暴露了該行業在營銷手段上的局限性。如何在保證作品創意和質量的同時,避免過度營銷和誤導公眾,成為漫畫出版業需要面對的挑戰。同時,媒體行業在報道此類事件時,也需要在追求點擊率和關注度的同時,堅守新聞倫理和職業道德,避免造成不必要的恐慌和誤解。

未來發展趨勢預測

- 公眾防災意識將持續增強:隨著自然災害的頻發和公眾對防災減災重視程度的提高,未來公眾防災意識將持續增強。政府和相關部門將加大防災教育和演練力度,提高公眾的應急能力。

- 漫畫出版業將更加注重作品質量和創意:在經歷了此次預言風波后,漫畫出版業將更加注重作品的質量和創意,避免過度依賴營銷手段。同時,也將積極探索新的營銷模式和渠道,以吸引更多讀者的關注。

- 媒體行業將加強自律和監管:媒體在報道此類事件時,將更加注重客觀性和準確性,避免過度炒作和誤導公眾。政府和相關部門也將加強對媒體的監管力度,確保新聞報道的真實性和公正性。

給業界的建議

- 漫畫出版業:應注重作品的質量和創意,避免過度依賴營銷手段。同時,在營銷過程中應堅守職業道德和法律法規,避免誤導公眾和造成不必要的恐慌。

- 媒體行業:在報道此類事件時,應注重客觀性和準確性,避免過度炒作和渲染恐慌情緒。同時,應加強自律和監管力度,確保新聞報道的真實性和公正性。

- 政府和相關部門:應加強對自然災害的監測和預警工作,提高公眾的防災減災意識和應急能力。同時,應加強對漫畫出版業和媒體行業的監管力度,確保相關行業的健康發展。

Q&A

Q1:龍樹諒的預言為何會引發如此大的關注? A1:龍樹諒的預言之所以會引發如此大的關注,一方面是因為其作品中描述的災難場景極具震撼力;另一方面是因為日本作為地震多發國,民眾對地震等自然災害有著極高的敏感度和恐懼感。此外,媒體的炒作和社交媒體的傳播也加劇了公眾的恐慌情緒。 Q2:此次事件對漫畫出版業有何影響? A2:此次事件對漫畫出版業產生了一定的影響。一方面,龍樹諒的作品因此次事件而廣受關注,為漫畫出版業帶來了新的發展機遇;另一方面,此次事件也暴露了漫畫出版業在營銷手段上的局限性,提醒相關從業者應注重作品的質量和創意,避免過度依賴營銷手段。

文章評論 (3)

發表評論