案例背景

在就業市場中,35歲年齡限制已成為許多求職者面臨的“職場魔咒”。這一限制不僅影響了大齡求職者的就業機會,還加劇了就業結構性矛盾,導致人才資源浪費。近年來,隨著人口老齡化的加劇和延遲退休政策的實施,多地開始探索招聘改革,明確破除35歲年齡限制,以優化人力資源配置,促進高質量充分就業。

面臨的挑戰/問題

年齡歧視現象普遍

35歲年齡限制在招聘市場中普遍存在,特別是在互聯網、金融等行業,以及部分國企、事業單位的招考條件中。這種年齡歧視限制了大齡求職者的就業機會,也阻礙了人力資源的優化配置。

企業用人觀念固化

企業用人觀念固化也是破除35歲年齡限制面臨的一大挑戰。部分企業認為年輕員工更具創造力和適應能力,而大齡員工則因成本、技能等因素被邊緣化。這種觀念導致企業在招聘時更傾向于年輕求職者,忽視了大齡員工的潛力和價值。

法律法規尚不完善

雖然我國《勞動法》和《就業促進法》規定了平等就業權,但針對年齡歧視的具體法律法規尚不完善。這使得求職者在遭遇年齡歧視時難以維權,也增加了監管部門的執法難度。

采用的策略/方法

發布放寬年齡限制的招聘公告

多地開始發布放寬年齡限制的招聘公告,如山東、新疆、貴州等地的事業單位招聘公告將部分崗位年齡放寬至45周歲以下。這些公告的發布,為大齡求職者提供了更多的就業機會,也傳遞了積極的社會信號。

制定相關政策引導

政府還通過制定相關政策引導企業放寬用工年齡限制。如四川省人社廳發布的《關于進一步深化就業領域改革促進高質量充分就業的實施意見(征求意見稿)》提出,支持事業單位適當放寬招聘年齡條件,鼓勵企業放寬用工年齡限制。

加強法律保障和監管

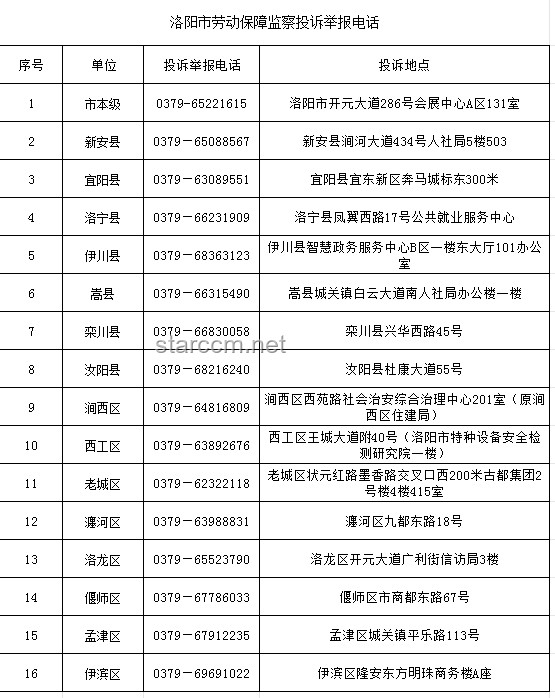

為加強法律保障和監管,多地開始探索將年齡歧視納入勞動保障監察范圍,建立招聘廣告審查機制。同時,司法部門也通過發布指導性案例、明確歧視認定標準等措施,降低勞動者舉證難度,要求企業就年齡限制的合理性承擔證明責任。

實施過程與細節

在實施過程中,多地政府積極與企業溝通合作,共同推動招聘改革的落地。政府通過發布政策文件、召開座談會等方式,向企業傳達改革精神和要求。同時,政府還加強對招聘廣告的審查力度,對存在年齡歧視的招聘信息進行清理和處罰。 企業方面,部分積極響應政府號召,開始調整用人觀念,放寬用工年齡限制。這些企業通過優化招聘流程、加強員工培訓等措施,提高大齡員工的適應能力和競爭力。同時,企業還加強與政府的合作,共同推動招聘改革的深入實施。

結果與成效評估

經過多地的努力,招聘改革取得了顯著的成效。一方面,大齡求職者的就業機會得到了有效拓展。多地事業單位和企業在招聘時開始注重大齡求職者的經驗和能力,為他們提供更多的就業崗位和發展機會。另一方面,人力資源配置得到了優化。大齡員工的加入為企業注入了新的活力和創造力,提高了企業的整體競爭力和效益。 然而,也存在一些問題和挑戰。部分企業在招聘時仍存在隱性年齡歧視現象,導致大齡求職者難以獲得公平競爭的機會。此外,法律法規的完善和執行力度仍需進一步加強,以確保招聘改革的順利推進和落地。

經驗總結與啟示

積極應對人口老齡化挑戰

多地招聘改革的成功實施,為積極應對人口老齡化挑戰提供了有益的探索和經驗。通過放寬用工年齡限制、優化人力資源配置等措施,可以充分利用各個年齡段的人力資源,緩解勞動力供給壓力。

加強政策引導和法律保障

政府在推動招聘改革時,應加強政策引導和法律保障。通過制定相關政策文件、加強監管力度等措施,引導企業放寬用工年齡限制,保障大齡求職者的平等就業權利。同時,還應完善法律法規體系,明確歧視認定標準和處罰措施,為求職者提供有力的法律保障。

推動企業轉變用人觀念

推動企業轉變用人觀念是破除35歲年齡限制的關鍵。政府應加強對企業的宣傳和培訓力度,引導企業注重大齡員工的經驗和能力價值,提高他們的適應能力和競爭力。同時,企業也應加強自身建設和管理水平提升,為大齡員工提供更多的發展機會和晉升空間。

建立長效機制和監管體系

為確保招聘改革的順利推進和落地,應建立長效機制和監管體系。政府應加強對招聘廣告的審查力度和對違規企業的處罰力度;同時還應建立求職者投訴舉報渠道和維權機制;此外還應加強對招聘改革的宣傳和推廣力度,提高社會公眾的認知度和參與度。

Q&A(可選)

Q1: 為什么多地開始實施招聘改革,破除35歲年齡限制? A1: 多地開始實施招聘改革,破除35歲年齡限制,主要是為了應對人口老齡化挑戰、優化人力資源配置、促進高質量充分就業。這一改革有助于拓展大齡求職者的就業機會,緩解勞動力供給壓力。 Q2: 企業在招聘時仍存在隱性年齡歧視現象怎么辦? A2: 針對企業在招聘時仍存在隱性年齡歧視現象的問題,政府應加強對企業的監管力度和處罰力度;同時還應完善法律法規體系,明確歧視認定標準和處罰措施;此外還應建立求職者投訴舉報渠道和維權機制,為求職者提供有力的法律保障和維權途徑。

文章評論 (2)

發表評論