引言

2018年,一起震驚社會的案件發生在中科院某研究所,一名研究生被其高中舍友在飯桌上殘忍殺害,兇手行兇后竟舉起雙臂“慶祝”,這一極端行為不僅奪走了一個年輕的生命,也引發了公眾對于校園暴力、心理健康、法律制裁及社會支持體系的深刻反思。本文旨在分析此類事件的原因,并提出針對性的解決方案,以期構建一個更加安全、和諧的校園環境。

問題表現

校園暴力升級

從肢體沖突到心理欺凌,校園暴力形式多樣,且往往伴隨著施暴者心理健康問題的顯現。本案中的兇手行為極端,反映出其內心世界的扭曲與失控。

心理健康缺失

長期的心理壓力、情感壓抑或人際關系障礙,是導致個體采取極端行為的重要因素。兇手可能長期缺乏有效的心理疏導和支持。

安全教育不足

校園安全教育體系的不完善,使得學生在面對沖突時缺乏有效的應對策略,增加了悲劇發生的可能性。

法律制裁滯后

對于校園暴力行為的法律界定和制裁力度,直接影響其震懾效果。本案中,法律的滯后性未能及時阻止悲劇。

原因分析

個體因素

- 心理健康問題:兇手可能患有嚴重的心理疾病,如躁郁癥、反社會人格障礙等,缺乏及時診斷和治療。

- 人格特質:沖動控制障礙、低同理心等特質,增加了實施暴力行為的風險。

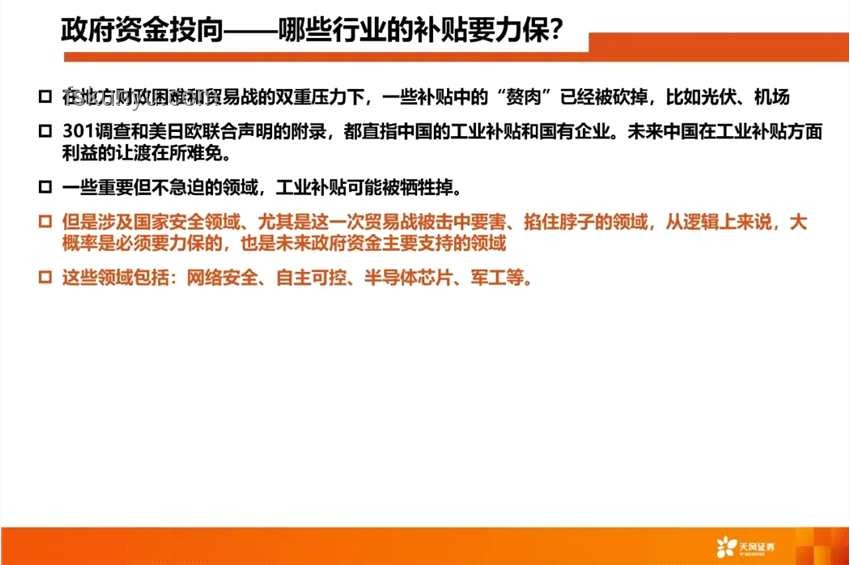

社會環境因素

- 校園氛圍:競爭壓力大、人際關系緊張,缺乏包容和理解的校園文化。

- 家庭教育:家庭環境不和諧、教育方式不當,可能培養出具有攻擊性的個體。

- 法律環境:對校園暴力的法律界定模糊,制裁力度不夠,難以形成有效震懾。

解決方案

加強校園安全教育

實施步驟

- 定期開展安全講座和培訓:邀請專業人士講解沖突解決技巧、自我防衛知識。

- 模擬演練:組織應急疏散、反恐防暴等模擬演練,提高師生應對突發事件的能力。

- 建立快速反應機制:確保校園安保力量能在第一時間響應并控制局面。

優缺點分析

- 優點:提升師生安全意識,增強自我保護能力。

- 缺點:需持續投入資源,且效果受個體參與度影響。

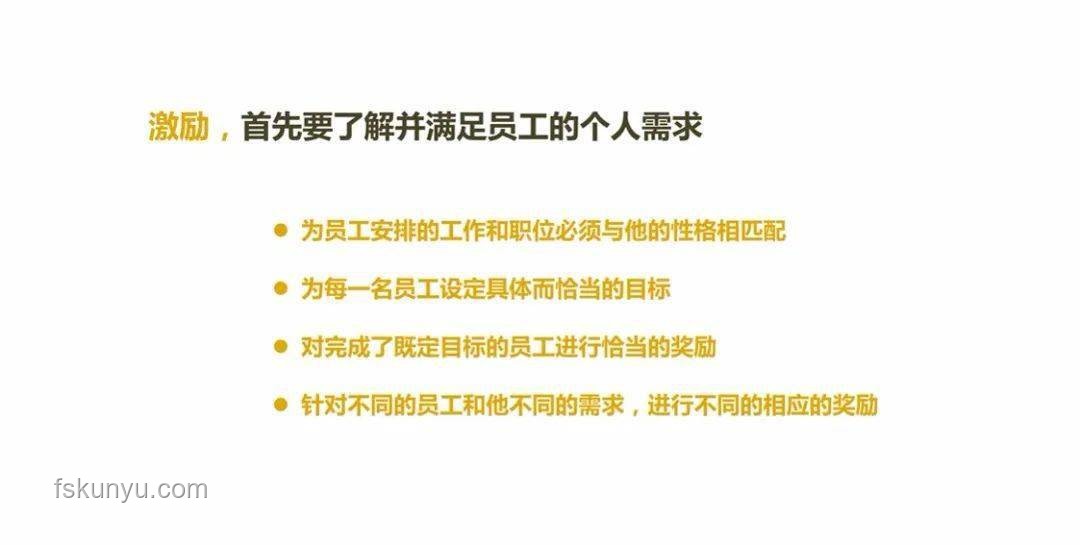

提升心理健康支持

實施步驟

- 建立心理咨詢中心:配備專業心理咨詢師,提供一對一咨詢、團體輔導等服務。

- 心理健康教育課程:將心理健康教育納入必修課程,普及心理健康知識。

- 識別與干預機制:建立學生心理健康檔案,對高風險個體進行早期識別和干預。

優缺點分析

- 優點:早期發現并解決心理問題,減少極端行為發生。

- 缺點:需專業人員支持,且隱私保護需謹慎處理。

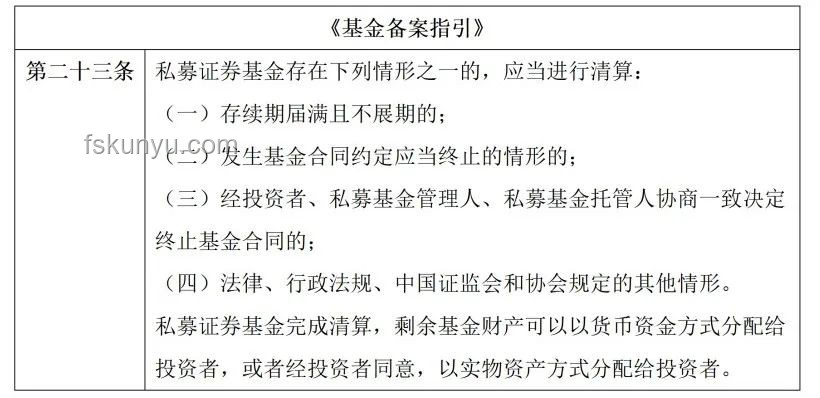

完善法律制裁機制

實施步驟

- 明確法律界定:細化校園暴力行為的法律定義,確保有法可依。

- 加大制裁力度:對校園暴力行為實施嚴厲的法律制裁,提高違法成本。

- 建立司法援助機制:為受害者提供法律援助,確保其權益得到保障。

優缺點分析

- 優點:形成有效震懾,保護受害者權益。

- 缺點:法律修訂需時間,且執行效果受司法資源限制。

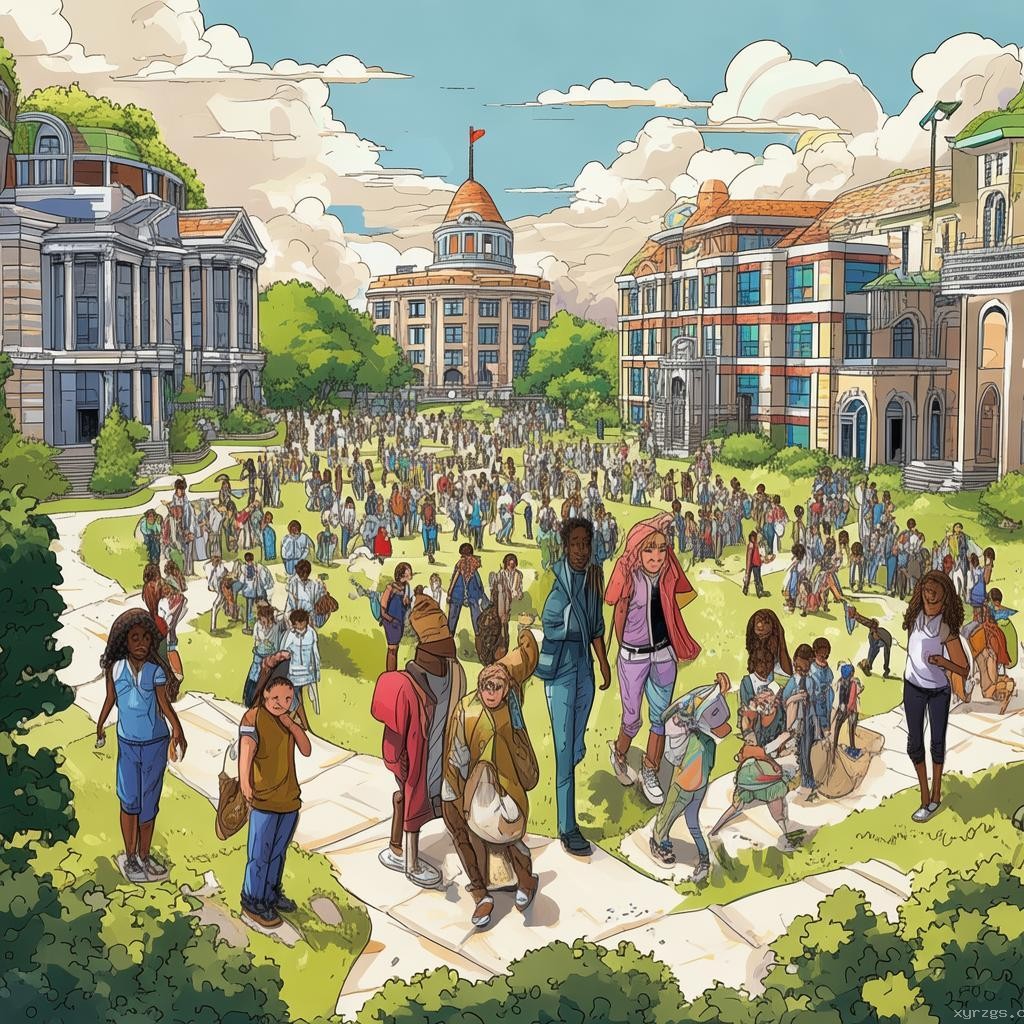

構建社會支持網絡

實施步驟

- 家校合作:加強學校與家長的溝通,共同關注學生心理健康。

- 社區參與:鼓勵社區組織、志愿者團體參與校園安全建設,提供心理支持。

- 媒體宣傳:通過媒體正面宣傳,營造關注心理健康、反對校園暴力的社會氛圍。

優缺點分析

- 優點:形成多方參與、共同治理的格局,增強社會支持力量。

- 缺點:需協調多方資源,實施難度較大。

預防建議與后續措施

預防建議

- 加強心理健康教育普及:從小培養學生的自我認知和情緒管理能力。

- 建立早期預警系統:利用大數據等技術手段,識別潛在風險。

- 推廣正面榜樣:樹立積極向上的校園文化,鼓勵學生參與社會服務,培養社會責任感。

后續措施

- 跟蹤評估:對實施的安全教育、心理健康支持等措施進行定期評估,及時調整優化。

- 持續支持:為受害者及其家庭提供長期的心理和經濟支持,幫助其重建生活。

- 政策倡導:推動政府、學校、家庭和社會各界共同參與,形成防治校園暴力的長效機制。

Q&A

Q: 如何識別身邊可能具有攻擊性的人? A: 攻擊性行為往往伴隨著一些行為信號,如情緒波動大、言語攻擊他人、社交退縮等。若發現身邊人有此類表現,應保持警惕,并適時尋求專業幫助。 Q: 學校應如何平衡學業壓力與心理健康教育? A: 學校應將心理健康教育納入教育體系,確保學生在追求學業成就的同時,也能獲得必要的心理支持和指導。通過開設心理健康課程、組織心理健康活動等方式,減輕學業壓力對心理健康的影響。 通過上述方案的實施,我們可以逐步構建一個更加安全、健康、和諧的校園環境,有效預防類似悲劇的再次發生。這不僅是對逝者的緬懷,更是對未來每一代學生的負責。

文章評論 (2)

發表評論