女子被造黃謠3年維權路:20萬空頭支票背后的深度剖析

引言

在數字時代,網絡謠言尤其是“造黃謠”現象頻發,嚴重侵害了個人名譽權與隱私權。一起女子被陌生人造黃謠并歷經3年維權,最終僅換得一張20萬空頭支票的案例,引發了社會廣泛關注。本文旨在深度剖析該案例,探討造黃謠行為的法律定性、維權困境及行業趨勢,并提出專業見解。

一、造黃謠行為的法律定性

造黃謠,即捏造并散布關于他人的不實淫穢信息,其行為性質惡劣,嚴重侵害了受害者的名譽權與隱私權。根據廣西維冠律師事務所律師戚莎莎的介紹,造黃謠行為一般應滿足三個條件:存在捏造事實的行為、有散布捏造事實的行為、虛構的信息與散布行為針對特定的人。 在此案例中,造謠者黃某利用不實文字信息,捏造事實誹謗吳女士,并將吳女士的照片發到外國社交平臺,構成侵犯隱私的行為。這種行為不僅損害了吳女士的個人名譽,更對其生活、工作乃至家庭造成了嚴重影響。

二、維權之路:艱難與曲折

2.1 維權起始:報警與取證

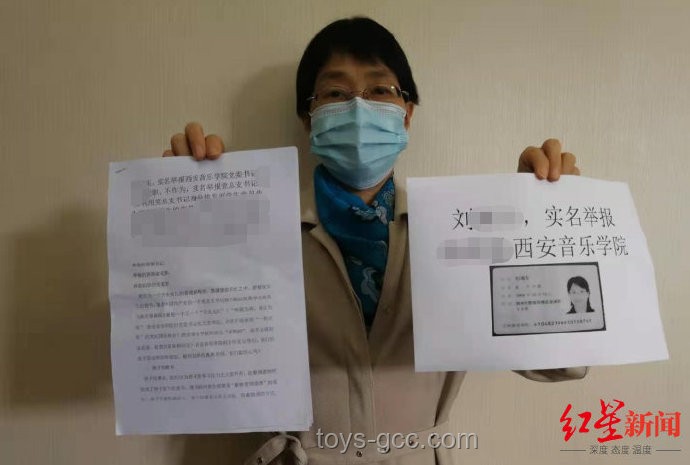

面對突如其來的造黃謠事件,吳女士第一時間選擇了報警。然而,由于發布色情邀請信息的平臺在國外,取證和查處的難度較大。吳女士在朋友的幫助下,通過國內微博平臺鎖定了造謠者賬號,并截圖保存了造謠內容作為證據。這一過程中,吳女士展現了高度的冷靜與智慧,為后續維權奠定了堅實基礎。

2.2 維權進展:調解與訴訟

在警方的介入下,黃某最終到案。雙方在南寧市公安局三塘派出所內進行了調解。黃某簽下《治安調解協議書》,愿意公開道歉并賠償吳女士20萬元。然而,黃某并未按期履約,吳女士遂將其訴至法院。經過一審、二審,法院最終判令黃某公開道歉并支付賠償金20萬元。但黃某仍未履行法院判決,吳女士只得向法院申請強制執行。

2.3 維權結果:空頭支票與懸賞執行

盡管法院作出了有利于吳女士的判決,但黃某名下無可供執行的財產,導致賠償金成為一張空頭支票。吳女士不得不向法院申請懸賞執行,希望通過懸賞2萬元的方式讓黃某盡早履行賠償義務。這一結果無疑給吳女士的維權之路增添了更多曲折與艱辛。

三、行業趨勢與問題分析

3.1 網絡謠言傳播的新特點

隨著互聯網的快速發展,網絡謠言尤其是造黃謠現象呈現出新的傳播特點。造謠者往往通過外網平臺或匿名賬號發布淫穢信息,利用算法推薦機制迅速擴散,引發社會性羞辱。這種跨平臺、跨地域的傳播方式給取證、查處帶來了極大難度。

3.2 法律法規的滯后性

現行《中華人民共和國刑法》第二百四十六條規定的誹謗罪需達到“情節嚴重”才能入罪。然而,網絡造黃謠的傳播速度、影響范圍與傳統誹謗行為存在本質差異。因點擊量、轉發量難以量化或未達到司法解釋規定的標準,導致許多造黃謠行為無法入罪。這凸顯了現行法律法規在應對網絡造黃謠現象時的滯后性。

3.3 民事救濟的困境

在民事救濟方面,受害人需要自行承擔艱難的取證、訴訟成本。即使勝訴,還可能面臨執行不能的風險。這導致許多受害者在維權過程中感到無助與絕望。吳女士的案例就是一個典型的例子。

四、專業見解與建議

4.1 完善法律法規

針對網絡造黃謠現象的新特點,建議完善相關法律法規及司法解釋。動態考量網絡傳播途徑,對跨平臺傳播進行整體性考察;降低刑事入罪門檻,將網絡造黃謠行為納入刑法打擊范圍;同時加大民事賠償力度,確保受害者能夠得到及時有效的救濟。

4.2 降低受害人取證門檻

探索法院依職權或依申請向平臺調取發布者IP、登錄記錄、傳播記錄等證據的便捷程序。這有助于降低受害人取證難度,提高維權效率。

4.3 完善人格權侵害禁令制度

建議完善人格權侵害禁令制度,使受害人能在訴訟前或者訴訟中快速獲得要求停止侵害、刪除信息、禁止轉發的禁令。這有助于及時遏制網絡謠言的擴散,保護受害者的合法權益。

4.4 加強網絡平臺責任

網絡平臺作為信息傳播的重要渠道,應承擔起相應的社會責任。建議加強對網絡平臺的監管力度,督促其建立健全謠言防控機制;對發布謠言的用戶進行嚴厲處罰;同時加強用戶教育引導,提高網絡素養和法律意識。

五、結論與展望

女子被造黃謠3年維權換20萬空頭支票的案例揭示了網絡造黃謠現象的嚴重性和維權之路的艱難曲折。面對這一挑戰,我們需要不斷完善法律法規、降低受害人取證門檻、完善人格權侵害禁令制度并加強網絡平臺責任。只有這樣,才能有效遏制網絡造黃謠現象的蔓延,保護受害者的合法權益,維護網絡空間的清朗與和諧。 (注:本文所涉及的法律條款及司法解釋均以現行法律法規為準,如有變動請以最新法律法規為準。)

文章評論 (5)

發表評論