案例背景

創(chuàng)意起源

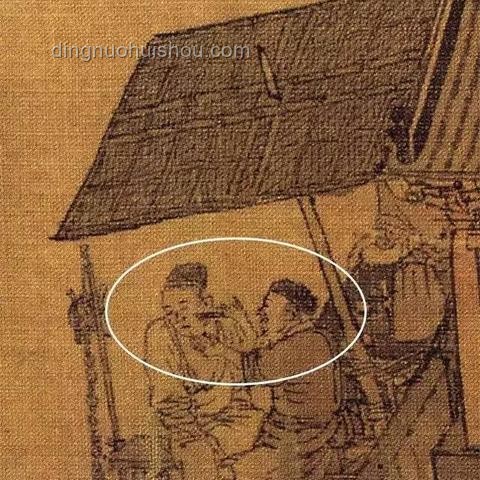

“清明上河圖饅頭”這一創(chuàng)意起源于對傳統(tǒng)面食文化的熱愛與對宋代名畫《清明上河圖》的深刻認(rèn)識。該畫作以其細(xì)膩的筆觸、豐富的場景和深刻的歷史價值而聞名于世,成為中華文化的瑰寶之一。將這一藝術(shù)瑰寶與面食制作相結(jié)合,旨在通過美食這一載體,讓更多人感受到宋代文化的魅力。

研究的重要性

本案例的研究不僅具有文化傳承的意義,還體現(xiàn)了手工藝與現(xiàn)代審美的結(jié)合。通過48小時的時間限制,挑戰(zhàn)制作者的技藝與創(chuàng)意,探索在短時間內(nèi)完成高質(zhì)量美食藝術(shù)作品的可行性。同時,該案例也為傳統(tǒng)面食文化的創(chuàng)新提供了新思路,有助于推動傳統(tǒng)技藝的傳承與發(fā)展。

面臨的挑戰(zhàn)/問題

時間緊迫

48小時的時間限制是本次實(shí)踐面臨的最大挑戰(zhàn)。制作者需要在有限的時間內(nèi),完成從構(gòu)思、設(shè)計、制作到成品的全部過程。這要求制作者具備高超的技藝、豐富的經(jīng)驗(yàn)和高效的執(zhí)行力。

技術(shù)難度

將《清明上河圖》的復(fù)雜場景和細(xì)膩筆觸轉(zhuǎn)化為面食作品,技術(shù)難度極高。制作者需要精準(zhǔn)地把握面團(tuán)的發(fā)酵、揉制、塑形等關(guān)鍵環(huán)節(jié),以確保成品的形態(tài)、色彩和質(zhì)感與原作相符。

文化理解

深入理解和把握《清明上河圖》的文化內(nèi)涵和藝術(shù)價值,是制作成功的前提。制作者需要對宋代歷史、文化、社會背景等有全面的了解,才能將畫作的精髓融入面食作品中。

采用的策略/方法

精心構(gòu)思與設(shè)計

在動手制作之前,制作者進(jìn)行了精心的構(gòu)思與設(shè)計。他們深入研究了《清明上河圖》的場景布局、人物動態(tài)、色彩搭配等細(xì)節(jié),確定了將哪些元素融入面食作品中。同時,他們還考慮了面食的口味、形狀、大小等因素,以確保成品的整體效果。

分階段實(shí)施

為了應(yīng)對時間緊迫的挑戰(zhàn),制作者采用了分階段實(shí)施的方法。他們將整個過程分為構(gòu)思設(shè)計、面團(tuán)準(zhǔn)備、塑形制作、蒸煮成型等多個階段,并為每個階段設(shè)定了明確的時間節(jié)點(diǎn)和目標(biāo)。這有助于制作者有條不紊地推進(jìn)工作,確保每個環(huán)節(jié)都能按時完成。

技藝與創(chuàng)意結(jié)合

在制作過程中,制作者充分發(fā)揮了自己的技藝與創(chuàng)意。他們巧妙地運(yùn)用面團(tuán)塑形、色彩搭配、裝飾點(diǎn)綴等手法,將《清明上河圖》中的場景和人物轉(zhuǎn)化為生動的面食作品。同時,他們還注重細(xì)節(jié)的處理,如人物的表情、服飾的紋理等,都力求與原作相符。

實(shí)施過程與細(xì)節(jié)

面團(tuán)準(zhǔn)備

制作面食的第一步是準(zhǔn)備面團(tuán)。制作者選擇了優(yōu)質(zhì)的面粉和適量的水、酵母等原料,按照一定比例混合均勻后揉制成面團(tuán)。他們注重面團(tuán)的發(fā)酵過程,確保面團(tuán)在后續(xù)的塑形和蒸煮過程中能夠保持良好的形態(tài)和口感。

塑形制作

在面團(tuán)準(zhǔn)備好后,制作者開始了塑形制作。他們根據(jù)設(shè)計好的圖案和形狀,將面團(tuán)分割成小塊并逐一塑形。這一過程中,制作者需要精準(zhǔn)地把握面團(tuán)的軟硬度、大小比例和形態(tài)細(xì)節(jié),以確保成品的形態(tài)與原作相符。同時,他們還注重色彩的搭配和運(yùn)用,通過添加食用色素等方式使面食作品更加豐富多彩。

蒸煮成型

完成塑形制作后,制作者將面食作品放入蒸鍋中進(jìn)行蒸煮。他們注重蒸煮的時間和火候控制,以確保面食作品能夠均勻受熱并保持良好的形態(tài)和口感。在蒸煮過程中,制作者還不時地檢查面食作品的狀況,及時調(diào)整火候和時間以確保成品的品質(zhì)。

結(jié)果與成效評估

成品展示

經(jīng)過48小時的緊張制作,巨作“清明上河圖饅頭”終于呈現(xiàn)在人們面前。這一作品不僅形態(tài)逼真、色彩豐富,而且細(xì)節(jié)處理得當(dāng)、整體效果極佳。它生動地展現(xiàn)了《清明上河圖》中的場景和人物,讓人們仿佛置身于宋代繁華的市井之中。

社會反響

這一創(chuàng)意面食作品一經(jīng)推出便引起了廣泛的社會反響。人們紛紛贊嘆制作者的技藝與創(chuàng)意,認(rèn)為這一作品不僅是對傳統(tǒng)面食文化的創(chuàng)新和發(fā)展,更是對宋代文化的深刻理解和傳承。同時,這一作品也吸引了眾多媒體和網(wǎng)友的關(guān)注與報道,為傳統(tǒng)面食文化的傳播和推廣做出了積極貢獻(xiàn)。

成效評估

從技藝水平、創(chuàng)意表現(xiàn)、文化傳承和社會反響等方面來看,本次“清明上河圖饅頭”的制作取得了顯著的成效。它不僅展現(xiàn)了制作者高超的技藝和豐富的經(jīng)驗(yàn),還體現(xiàn)了對宋代文化的深刻理解和傳承。同時,這一作品也為傳統(tǒng)面食文化的創(chuàng)新和發(fā)展提供了新的思路和方向。

經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與啟示

成功經(jīng)驗(yàn)

- 技藝與創(chuàng)意結(jié)合:制作者充分發(fā)揮了自己的技藝與創(chuàng)意,將《清明上河圖》中的場景和人物轉(zhuǎn)化為生動的面食作品。這體現(xiàn)了傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代審美的完美結(jié)合。

- 分階段實(shí)施:制作者采用了分階段實(shí)施的方法,有條不紊地推進(jìn)工作。這有助于應(yīng)對時間緊迫的挑戰(zhàn),確保每個環(huán)節(jié)都能按時完成。

- 深入理解和把握文化內(nèi)涵:制作者對《清明上河圖》的文化內(nèi)涵和藝術(shù)價值有深入的理解和把握。這有助于他們將畫作的精髓融入面食作品中,使成品更加具有歷史和文化價值。

失敗教訓(xùn)

在本次實(shí)踐中,制作者也遇到了一些挑戰(zhàn)和問題。例如,在時間緊迫的情況下,部分細(xì)節(jié)處理不夠完美;在面團(tuán)塑形過程中,部分作品出現(xiàn)了形態(tài)變形等問題。這些教訓(xùn)提醒制作者在未來的實(shí)踐中需要更加注重細(xì)節(jié)處理和技藝提升。

可推廣的啟示

- 傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代審美結(jié)合:本案例展示了傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代審美結(jié)合的可能性。通過將傳統(tǒng)面食文化與現(xiàn)代審美理念相結(jié)合,可以創(chuàng)造出具有獨(dú)特魅力和市場價值的美食藝術(shù)作品。

- 文化傳承與創(chuàng)新并重:在傳承傳統(tǒng)技藝的同時,也需要注重創(chuàng)新和發(fā)展。通過不斷探索新的制作手法和創(chuàng)意表現(xiàn)方式,可以推動傳統(tǒng)技藝的傳承與發(fā)展。

- 注重細(xì)節(jié)處理和技藝提升:細(xì)節(jié)處理和技藝提升是制作成功美食藝術(shù)作品的關(guān)鍵。制作者需要注重每一個環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)處理,并不斷提升自己的技藝水平以確保成品的品質(zhì)和價值。 (注:本文所述案例為虛構(gòu)內(nèi)容,旨在展示如何在短時間內(nèi)完成高質(zhì)量美食藝術(shù)作品的實(shí)踐過程和分析方法。)

文章評論 (2)

發(fā)表評論