當前趨勢解讀

三伏天縮短,高溫挑戰依舊

隨著夏至已過,2025年的三伏天時間表新鮮出爐,令人矚目的是,今年的三伏天僅有30天,打破了近十年來40天“長三伏”的慣例。初伏自7月20日開始,至7月29日結束;中伏從7月30日至8月8日;末伏則自8月9日持續至8月18日。盡管時長縮短,但高溫天氣可能依舊嚴峻,對公眾健康與日常生活構成挑戰。

氣候背景復雜多變

近年來,全球氣候異常加劇,極端天氣事件頻發。2025年,赤道中東太平洋海水連續兩年異常變冷,形成“雙重拉尼娜”現象,這可能導致氣候系統的不穩定性增強,極端高溫事件更為頻繁。同時,全球變暖的大趨勢使得夏季氣溫持續偏高,高溫日數增多,進一步加劇了防暑降溫的難度。

未來發展預測

高溫天氣或將更加極端

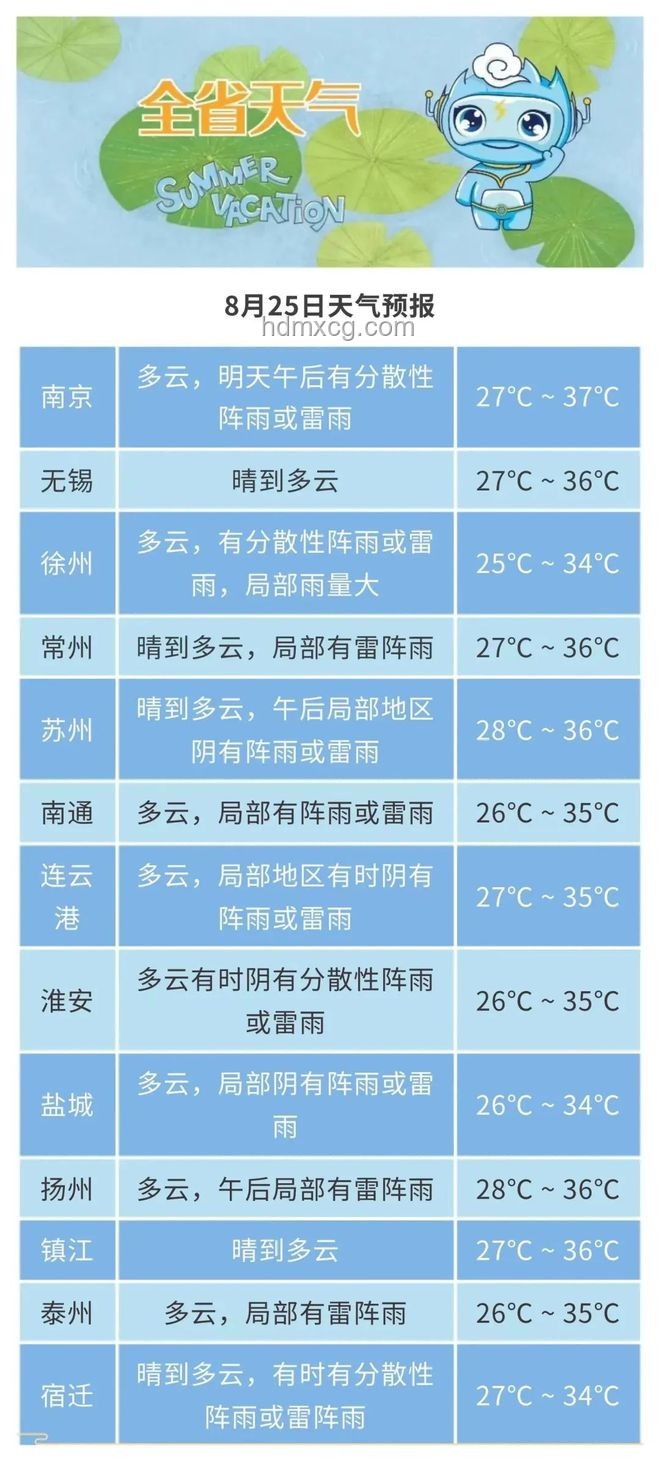

盡管今年三伏天時長縮短,但受全球氣候變暖及拉尼娜現象的影響,高溫天氣可能更加極端。國家氣候中心的報告指出,2025年夏季全國平均氣溫預計偏高0.5-1℃,高溫日數明顯增多。傳統高溫城市如重慶、武漢、南京等地可能出現15-20天35℃以上的高溫天氣,而華南沿海地區則可能面臨“高溫高濕”的桑拿天,體感溫度更高。

電力需求激增,能源壓力加大

高溫天氣將帶動電力需求的激增,尤其是空調降溫負荷占夏季總用電量的比重較大。據預測,氣溫每升高1℃,全國制冷負荷將增加約5000萬千瓦。2025年夏季,全國用電負荷已創歷史新高,電力供應面臨嚴峻挑戰。此外,新興產業的發展如AI算力中心、數據中心等也將進一步推高電力需求,加劇能源壓力。

關鍵影響因素

副熱帶高壓的影響

三伏天期間,副熱帶高壓牢牢控制著我國大部分地區,像一個巨大的“鍋蓋”將熱氣壓在地面上,阻止冷空氣南下,導致氣溫居高不下。副熱帶高壓的異常偏北及強度變化將直接影響高溫天氣的持續時間和強度。

拉尼娜現象與全球變暖

“雙重拉尼娜”現象導致赤道中東太平洋海水異常變冷,可能引發氣候“大震蕩”,加劇極端天氣事件。同時,全球變暖的大趨勢使得夏季氣溫持續偏高,高溫日數增多。兩者疊加,使得今年三伏天的高溫挑戰更加嚴峻。

應對策略

個人防暑降溫

- 飲食調整:伏天氣候炎熱,飲食應以“多酸多甘、補氣去火”為原則,多選用消暑粥來滋補身體,如薏米赤小豆粥、綠豆百合粥等。同時,多吃新鮮蔬果,慎食辛辣刺激、肥甘油膩食物。

- 適量運動:活動強度要適量,以散步、做操等輕度運動為宜,時間不超過1小時。選擇清晨或傍晚比較涼爽的時候進行,避免運動后大量飲水和飲用冰水。

- 情緒管理:保持心態平和,避免生氣,盡量做到“心靜自然涼”,防止“情緒中暑”危害身心健康。

企業能源管理

- 優化電力使用:企業應合理安排生產計劃,避免在高溫時段進行高能耗作業。同時,加強電力設施維護,提高能源利用效率。

- 應急準備:制定高溫天氣應急預案,確保電力供應穩定。加強員工健康監測,提供必要的防暑降溫物資和設備。

政策建議

- 加強氣候監測與預警:氣象部門應加強氣候監測和預警工作,及時發布高溫天氣預警信息,為公眾提供科學的防暑降溫指導。

- 推動能源結構調整:政府應積極推動能源結構調整,加大清潔能源比重,降低對化石能源的依賴,提高能源供應的可靠性和穩定性。

常見問答(Q&A)

Q1:今年三伏天為什么只有30天? A1:三伏天的推算依據我國傳統的干支紀日法。今年夏至后的第三個庚日為7月20日,立秋后的第一個庚日為8月9日,由于庚日的循環周期為10天,使得初伏和末伏的時長固定為10天,中伏也為10天,因此今年三伏天共計30天。 Q2:高溫天氣對個人健康有哪些影響? A2:高溫天氣易導致中暑、熱射病等健康問題。長時間暴露在高溫環境下,人體會出現體溫調節失衡、水分失衡等癥狀,嚴重時可能危及生命。因此,公眾應加強防暑降溫意識,做好個人防護。 (注:本文圖表數據暫未直接展示,但文中提及的數據和趨勢均基于公開發布的研究報告和專家觀點。) 通過以上分析,我們可以看出,盡管今年三伏天時長縮短至30天,但高溫挑戰依舊嚴峻。個人、企業和政府應共同努力,采取有效的應對策略,確保公眾健康與日常生活不受極端高溫天氣的影響。

文章評論 (4)

發表評論