成都暴雨災害對比:家中插座出水與城市排水系統應對

背景介紹

2023年夏季,成都遭遇多輪強降雨,部分區域降雨量突破歷史極值,導致城市內澇嚴重。在這場突如其來的暴雨中,一些家庭遭遇插座出水成瀑布的極端情況,不僅造成財產損失,還威脅到居民安全。本文將從災害影響、排水系統效能、家庭防護措施、城市應急響應及災后恢復等維度,對比分析成都暴雨災害中的不同方面。

一、災害影響對比

家庭層面

暴雨導致部分家庭積水嚴重,插座出水成瀑布是極端案例之一。這類情況不僅造成電器損壞,還可能引發觸電風險,對居民生命財產安全構成嚴重威脅。家庭內部裝修、家具等也遭受不同程度損壞,經濟損失巨大。

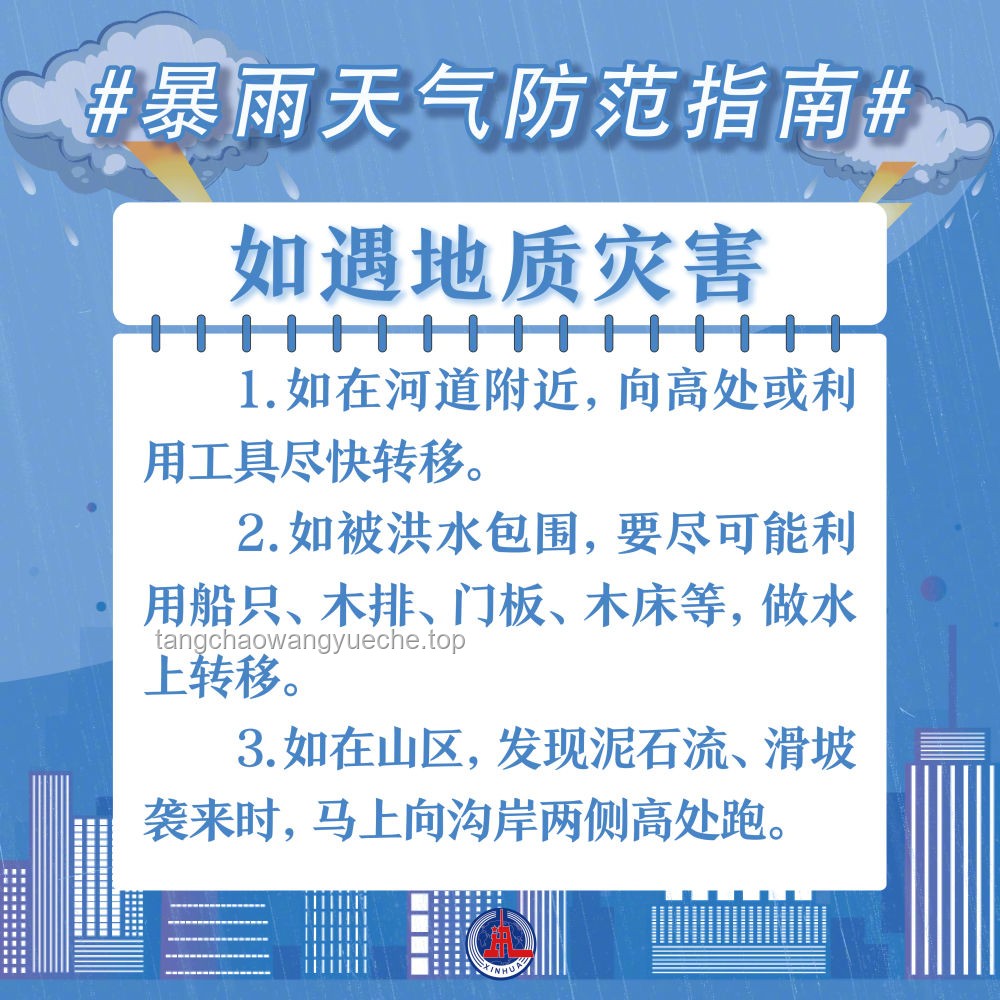

城市層面

城市內澇導致交通受阻,多條道路積水嚴重,車輛拋錨,公共交通系統受到影響。同時,暴雨還引發山體滑坡、泥石流等次生災害,對城市基礎設施和居民生活造成廣泛影響。 對比發現:家庭層面災害影響更為直接且嚴重,而城市層面則涉及更廣范圍的社會經濟活動。

二、排水系統效能對比

現有排水系統

成都作為西南地區重要城市,其排水系統設計標準已難以滿足極端天氣條件下的排水需求。暴雨期間,部分區域排水系統超負荷運行,導致積水難以迅速排出。

改進空間

提升排水系統設計標準,增加排水管道容量,采用智能排水系統等措施,是提升排水系統效能的關鍵。同時,加強排水設施的維護和管理,確保其在關鍵時刻發揮效用。 對比結論:現有排水系統在應對極端天氣時存在明顯不足,需通過技術升級和管理優化提升效能。

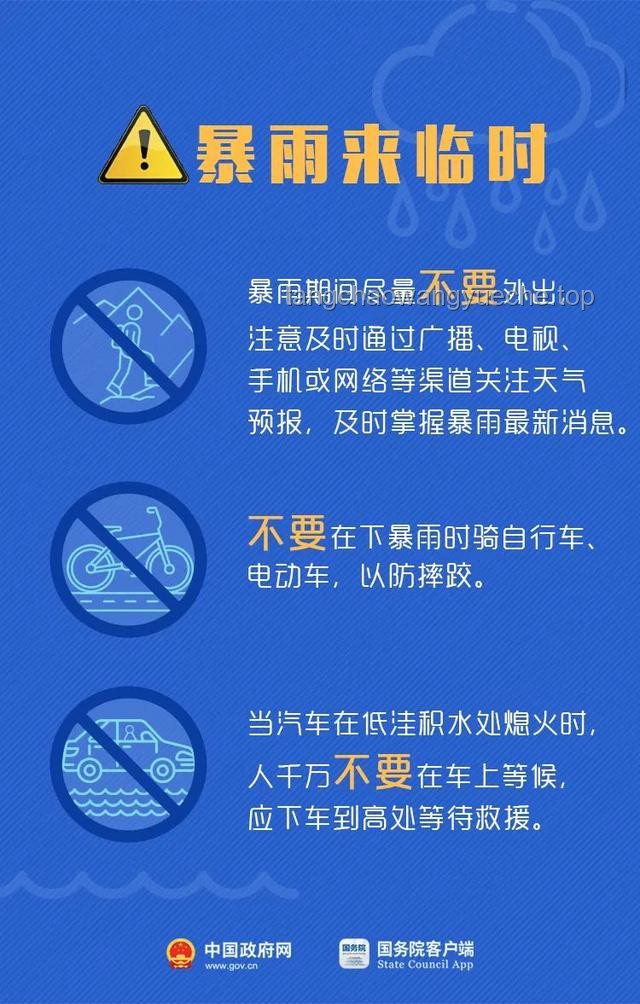

三、家庭防護措施對比

缺乏防護的家庭

部分家庭在暴雨前未采取有效防護措施,如關閉門窗、封堵插座等,導致積水迅速涌入室內,造成插座出水等極端情況。

采取防護措施的家庭

一些家庭提前準備沙袋、防水布等物資,對門窗進行封堵,有效減少了積水進入室內的風險。同時,關閉電器電源,避免觸電事故發生。 優缺點分析:

- 缺乏防護的家庭:面臨更大災害風險,經濟損失嚴重。

- 采取防護措施的家庭:能夠有效減輕災害影響,保護生命財產安全。

適用場景:所有家庭在暴雨來臨前均應采取必要防護措施,以降低災害風險。

四、城市應急響應對比

應急響應速度

成都市政府在暴雨期間迅速啟動應急預案,組織相關部門開展搶險救援工作。然而,由于暴雨強度大、范圍廣,部分區域應急響應速度仍顯滯后。

救援物資與人員調配

政府緊急調配救援物資和人員,對受災區域進行搶險救援。同時,通過媒體發布災害預警和救援信息,引導市民采取正確應對措施。 對比分析:

- 優點:政府應急響應迅速,救援物資和人員調配到位。

- 缺點:部分區域應急響應速度滯后,需加強預警和救援體系建設。

適用場景:城市應急響應體系適用于所有突發自然災害的應對工作。

五、災后恢復對比

家庭災后恢復

受災家庭在暴雨過后需面臨電器維修、家具更換、室內裝修等一系列恢復工作。部分家庭因經濟壓力難以迅速恢復,需政府和社會各界提供援助。

城市災后恢復

城市災后恢復工作涉及道路修復、交通恢復、基礎設施重建等多個方面。政府需投入大量人力、物力和財力,確保城市盡快恢復正常運轉。 關鍵參數對比表: | 對比維度 | 家庭災后恢復 | 城市災后恢復 | |------------|------------------------------------------|------------------------------------------------| | 恢復內容 | 電器維修、家具更換、室內裝修等 | 道路修復、交通恢復、基礎設施重建等 | | 經濟壓力 | 部分家庭面臨較大經濟壓力,需外界援助 | 政府需投入大量人力、物力和財力 | | 恢復時間 | 視家庭受損程度和恢復能力而定 | 通常較長,需政府統一規劃和組織 | | 社會影響 | 影響家庭正常生活秩序,需心理援助 | 影響城市整體運轉和社會經濟活動 | 災后恢復建議:

- 家庭層面:提前購買財產保險,減輕經濟壓力;災后積極尋求政府和社會援助,加快恢復速度。

- 城市層面:加強災后恢復規劃和組織,提高恢復效率;加強城市基礎設施建設,提升城市韌性。

常見問答(Q&A)

Q1:成都暴雨期間,家庭如何有效防止插座出水? A1:家庭可在暴雨前采取封堵門窗、關閉電器電源、準備沙袋等防護措施,有效防止積水進入室內和插座出水情況發生。 Q2:城市排水系統如何提升應對極端天氣的能力? A2:城市可通過提升排水系統設計標準、增加排水管道容量、采用智能排水系統等措施,提升排水系統應對極端天氣的能力。

結論

成都暴雨導致部分家庭插座出水成瀑布,凸顯了極端天氣下家庭防護與城市排水系統的雙重挑戰。通過對比分析災害影響、排水效能、家庭防護措施、城市應急響應及災后恢復等維度,我們發現家庭層面需加強防護措施,城市層面則需提升排水系統效能和應急響應能力。同時,災后恢復工作也需得到足夠重視,確保城市盡快恢復正常運轉。未來,成都應繼續加強城市基礎設施建設,提升城市韌性,以更好地應對極端天氣帶來的挑戰。

文章評論 (3)

發表評論