當前趨勢解讀

高校保密管理現狀

近期,江蘇一高校(西交利物浦大學)發生了一起學生非法竊取保密試卷并售賣的嚴重事件。三名學生通過技術手段非法侵入學校信息系統,獲取保密試卷并進行售賣獲利。校方對此事采取了嚴厲措施,不僅向警方報告了事件,還依據相關規定開除了這三名學生的學籍。這一事件引發了社會廣泛關注,也促使高校進一步加強保密管理工作。

社會態度變化

隨著社會對學術誠信和信息安全問題的關注度不斷提高,人們對于學術不端行為的容忍度越來越低。尤其是在高校這一學術殿堂中,任何破壞學術誠信的行為都將受到嚴厲譴責和懲罰。這種社會態度的變化,將促使高校更加嚴格地管理保密試卷等敏感信息,以防止類似事件再次發生。

未來發展預測

高校保密管理制度將更加完善

為了應對日益嚴峻的學術誠信和信息安全挑戰,高校預計將進一步完善保密管理制度。這包括加強信息系統安全防護、建立更加嚴格的試卷保密流程、加大對學術不端行為的懲處力度等措施。通過這些制度的完善,高校將能夠更好地保護試卷等敏感信息的安全,維護學術誠信。

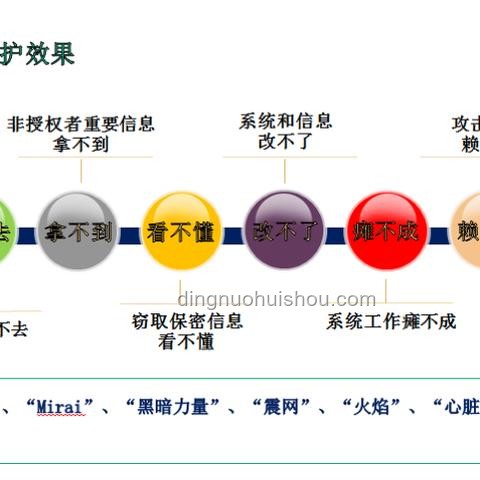

技術手段將助力保密管理

隨著信息技術的不斷發展,高校將能夠利用更加先進的技術手段來加強保密管理。例如,通過采用加密技術、訪問控制技術等手段,高校可以確保試卷等敏感信息在存儲、傳輸和處理過程中的安全性。同時,利用大數據分析等技術手段,高校還可以及時發現并預警潛在的學術不端行為,從而采取更加有效的措施進行防范和懲處。

社會監督將更加嚴格

除了高校自身的努力外,社會監督也將成為推動高校保密管理工作發展的重要力量。隨著媒體和公眾對學術誠信和信息安全問題的關注度不斷提高,任何破壞這些原則的行為都將受到廣泛的關注和譴責。這種社會監督的力量將促使高校更加重視保密管理工作,確保學術誠信和信息安全的底線不被突破。

關鍵影響因素

政策法規的完善與執行

政策法規的完善與執行是推動高校保密管理工作發展的重要因素。隨著相關法規的不斷完善和嚴格執行,高校將更加明確自身的責任和義務,確保保密管理工作的規范化和制度化。同時,法規的執行也將為高校提供有力的法律保障,使其在面對學術不端行為時能夠采取更加有效的措施進行懲處。

信息技術的快速發展

信息技術的快速發展為高校保密管理工作提供了新的機遇和挑戰。一方面,高校可以利用先進的技術手段加強保密管理,提高信息安全防護能力;另一方面,信息技術的快速發展也使得學術不端行為更加隱蔽和復雜,給高校保密管理工作帶來了更大的難度。因此,高校需要不斷適應信息技術的發展變化,及時調整和完善保密管理制度和技術手段。

社會文化的變遷

社會文化的變遷也對高校保密管理工作產生了重要影響。隨著社會對學術誠信和信息安全問題的關注度不斷提高,人們對于這些原則的認識和理解也在不斷深化。這種文化變遷將促使高校更加重視保密管理工作,加強對學生和教職工的宣傳教育,提高他們的保密意識和責任意識。

應對策略

加強制度建設與執行力度

高校應加強保密管理制度的建設與執行力度,確保各項制度得到有效落實。這包括制定完善的試卷保密流程、加強信息系統安全防護、建立嚴格的懲處機制等措施。同時,高校還應加強對制度執行情況的監督檢查,確保各項制度得到有效執行。

提升技術手段與防護能力

高校應不斷提升技術手段與防護能力,確保試卷等敏感信息的安全性。這包括采用先進的加密技術、訪問控制技術等手段保護信息安全;建立信息安全監測和預警系統,及時發現并處置潛在的安全風險;加強網絡安全培訓和演練,提高教職工和學生的網絡安全意識和應對能力。

加強宣傳教育與文化建設

高校應加強宣傳教育與文化建設工作,提高學生的保密意識和責任意識。這包括通過課堂教學、講座、宣傳欄等多種形式普及保密知識和法律法規;開展豐富多彩的校園文化活動,營造良好的學術氛圍和保密文化;加強對學生的心理健康教育,引導他們樹立正確的價值觀和人生觀。

建立多方協作機制

高校應建立與政府、企業等多方的協作機制,共同推動保密管理工作的發展。這包括與政府相關部門加強溝通協調,共同打擊學術不端行為;與企業合作開展信息安全技術研發和應用推廣工作;加強與兄弟高校的交流與合作,共享保密管理經驗和技術成果。

Q&A

Q1: 高校如何確保試卷等敏感信息的安全性? A1: 高校可以通過采用先進的加密技術、訪問控制技術等手段保護信息安全;建立信息安全監測和預警系統及時發現并處置潛在的安全風險;同時加強對教職工和學生的宣傳教育提高他們的保密意識和責任意識。 Q2: 社會監督如何推動高校保密管理工作的發展? A2: 隨著媒體和公眾對學術誠信和信息安全問題的關注度不斷提高任何破壞這些原則的行為都將受到廣泛的關注和譴責。這種社會監督的力量將促使高校更加重視保密管理工作加強制度建設與執行力度提升技術手段與防護能力。 綜上所述,隨著高校對學術誠信和信息安全的日益重視以及社會態度的變化,學生竊取保密試卷并售賣的行為預計將大幅減少。高校應抓住這一有利時機進一步加強保密管理工作確保學術誠信和信息安全的底線不被突破。

文章評論 (3)

發表評論