小米AI眼鏡發布:開啟智能穿戴新篇章

一、小米AI眼鏡的技術亮點與市場定位

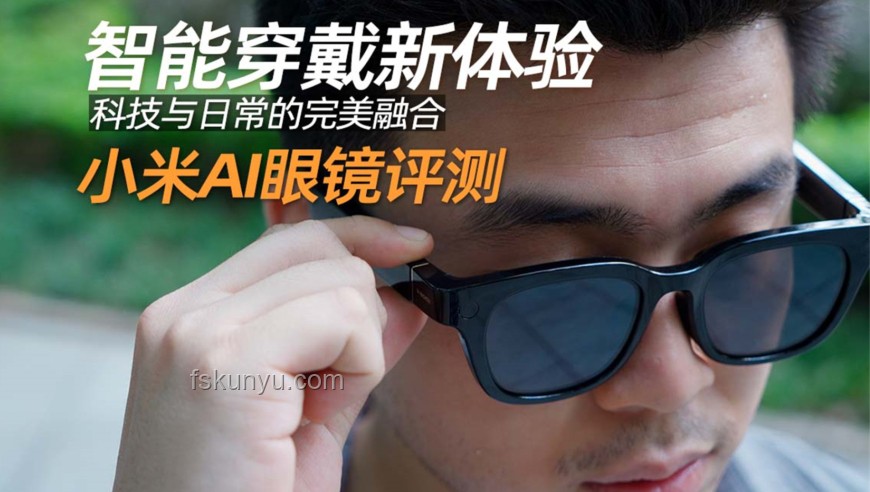

6月26日,小米在“人車家全生態”發布會上推出了首款AI眼鏡,作為小米科技生態的智能穿戴新入口,該產品補全了“設備終端+AI交互”的生態布局。小米AI眼鏡采用經典設計,專為亞洲臉型優化,鏡架重量輕至40g,長時間佩戴依然舒適。其核心技術亮點包括:

- 高清拍攝與實時分享:搭載1200萬像素高清鏡頭,支持沉浸式拍照、錄制視頻,并能迅速傳送至手機,實現第一人稱視角的視頻拍攝與實時分享。

- 多模態AI交互:通過內置的AI芯片和大模型,提供語音識別、圖像識別等智能化服務,支持多模態問答、10種語言同聲傳譯,以及第三方APP視頻通話、直播等功能。

- 跨設備協同:原生支持跨設備協同,能夠與其他小米智能設備無縫連接,提升用戶體驗。

小米AI眼鏡的市場定位清晰,以1999元的親民價格切入市場,旨在吸引廣大消費者,特別是年輕群體和米粉。這一價格策略不僅體現了小米一貫的性價比理念,也為AI眼鏡市場的普及奠定了基礎。

二、小米AI眼鏡的市場影響與行業趨勢

小米AI眼鏡的發布對AI眼鏡市場產生了深遠影響,推動了行業的快速發展。以下是對市場影響的幾點分析:

- 激發市場需求:小米AI眼鏡的親民價格和豐富功能激發了消費者對AI眼鏡的興趣和需求,推動了市場的快速增長。據京東官方戰報顯示,小米AI眼鏡開售12小時銷量就突破了萬臺,直接沖到了智能眼鏡銷售TOP1。

- 促進技術創新:小米AI眼鏡的發布促進了AI眼鏡領域的技術創新。為了提升用戶體驗,小米與明月鏡片、徠卡鏡片合作,為米粉提供專屬鏡片權益和全渠道配鏡服務。同時,小米AI眼鏡還采用了高通驍龍AR1雙芯架構、電致變色技術等先進技術,提升了產品的整體性能。

- 加速市場競爭:小米AI眼鏡的火爆銷售也加劇了市場競爭。其他廠商如Rokid、雷鳥、華為等紛紛加快AI眼鏡的研發和推廣步伐,以搶占市場份額。未來,AI眼鏡市場的競爭將更加激烈,技術創新和用戶體驗將成為關鍵競爭點。

從行業趨勢來看,AI眼鏡市場正處于快速增長階段。據IDC預計,2025年全球AI眼鏡市場出貨量為1280萬副,同比增長26%;中國AI眼鏡市場出貨量為280萬副,同比增長107%。到2035年,AI眼鏡銷量有望達14億副,全球AI眼鏡在2030年將達到20%的滲透率。這表明AI眼鏡市場具有廣闊的發展前景和巨大的增長潛力。

三、小米AI眼鏡的技術挑戰與未來展望

盡管小米AI眼鏡在市場上取得了顯著成績,但仍面臨一些技術挑戰。以下是對技術挑戰和未來展望的分析:

- 技術挑戰:

- 續航問題:AI眼鏡的續航一直是這類產品的核心短板。盡管小米AI眼鏡在續航方面有所提升,但總體來說掉電速度還是比較快。未來,如何提升電池續航能力和優化功耗管理將成為小米AI眼鏡需要解決的關鍵問題。

- 佩戴舒適度:部分消費者反映小米AI眼鏡鏡框較厚重,不太適合日常佩戴。因此,如何在保證功能性的同時提升佩戴舒適度也是小米需要關注的方向。

- AI交互體驗:雖然小米AI眼鏡的AI交互體驗相對流暢,但在復雜場景下仍存在識別不準確、回復不自然等問題。未來,小米需要繼續優化AI算法和提升大模型能力,以提升AI交互的準確性和自然度。

- 未來展望:

- 技術創新:隨著生成式AI大模型的日益成熟和端側載體的發展,小米AI眼鏡有望在未來實現更智能、更高效的AI交互體驗。同時,小米也將繼續探索新技術和新應用,以豐富AI眼鏡的功能和場景。

- 市場拓展:小米AI眼鏡的成功發布為小米在智能穿戴設備領域奠定了堅實基礎。未來,小米將繼續拓展國內外市場,加強與合作伙伴的合作,共同推動AI眼鏡市場的普及和發展。

- 生態融合:作為小米科技生態的重要組成部分,AI眼鏡將與小米的其他智能設備實現更緊密的融合和協同。未來,小米將繼續完善生態布局,提升用戶體驗和滿意度。

四、專業見解與預測

從專業角度來看,小米AI眼鏡的發布標志著智能穿戴設備領域的新突破和AI技術的廣泛應用。小米憑借其強大的品牌影響力和技術創新能力,成功地將AI眼鏡推向了大眾市場,并引領了行業的發展趨勢。 未來,隨著技術的不斷進步和市場的日益成熟,AI眼鏡將成為智能穿戴設備領域的主流產品之一。小米作為行業的先行者和領導者,將繼續發揮其在技術創新和市場拓展方面的優勢,推動AI眼鏡市場的快速發展和普及。 同時,我們也看到AI眼鏡市場仍面臨一些挑戰和問題,如續航問題、佩戴舒適度、AI交互體驗等。這些問題的解決需要廠商們不斷投入研發和創新,提升產品的整體性能和用戶體驗。

五、結語

小米AI眼鏡的發布開啟了智能穿戴設備的新篇章,為AI技術的應用和普及提供了有力支撐。未來,隨著技術的不斷進步和市場的日益成熟,AI眼鏡將成為人們日常生活中不可或缺的智能設備之一。我們期待小米能夠繼續發揮其在技術創新和市場拓展方面的優勢,為消費者帶來更多優質、智能的產品和服務。

文章評論 (4)

發表評論