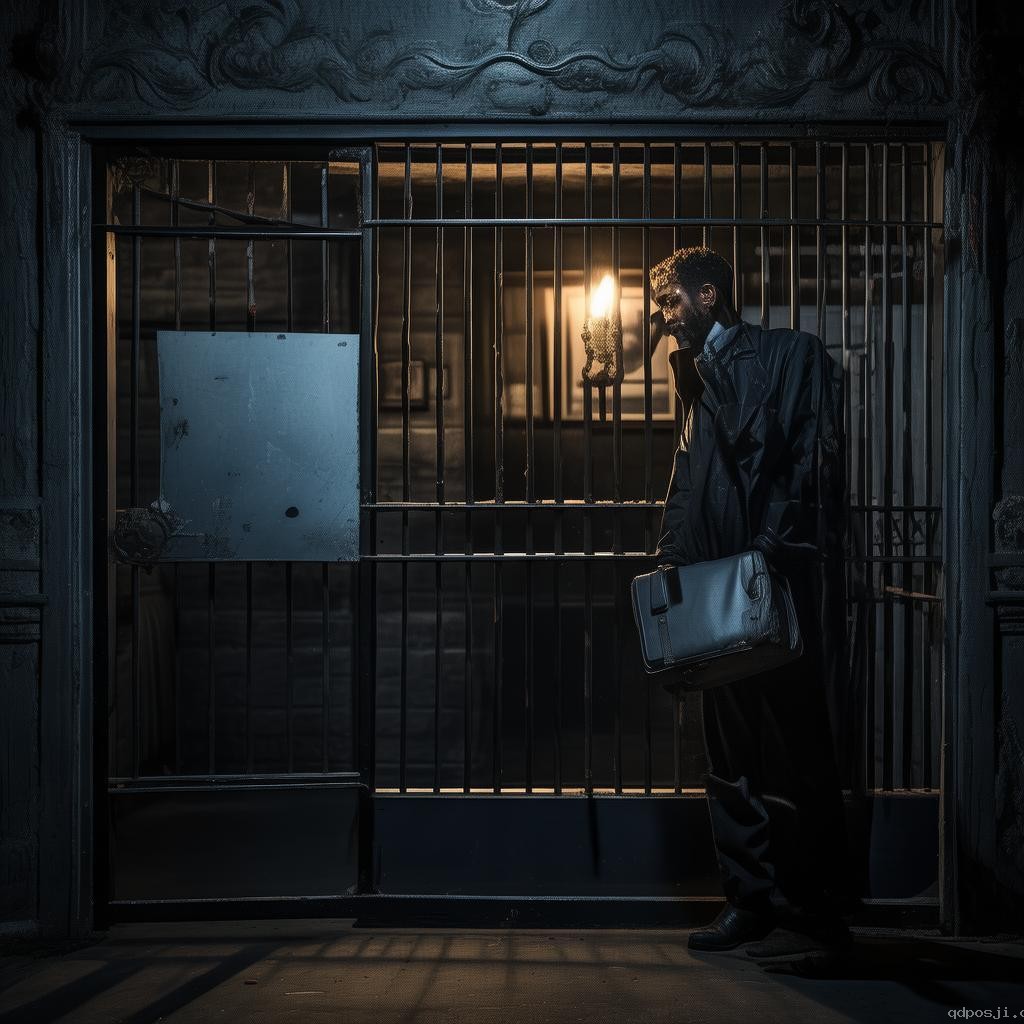

以法之名:探監戲劇引發的情感共鳴與社會反思

案例背景

在現代社會,司法體系往往被視為冷酷與剛性的象征,而囚犯則常被貼上“罪犯”的標簽,其內心世界與情感需求常被忽視。然而,隨著司法理念的進步,越來越多的學者與實踐者開始關注囚犯的心理健康與情感需求,探索以更加人性化的方式促進其改造與回歸社會。在此背景下,一場名為“以法之名”的探監戲劇活動應運而生,旨在通過戲劇這一藝術形式,搭建囚犯與社會之間的情感橋梁,展現法律背后的人文關懷。

面臨的挑戰/問題

- 囚犯心理抵觸:囚犯往往對外部活動持有戒備心理,難以敞開心扉接受戲劇療法。

- 社會偏見:社會對囚犯普遍存在偏見,難以形成共情與理解。

- 戲劇內容設計:如何設計既符合囚犯心理特征又能引發社會共鳴的戲劇內容是一大挑戰。

采用的策略/方法

- 前期調研與溝通:活動組織者深入監獄,與囚犯進行一對一訪談,了解其生活背景、心理狀態與情感需求,為戲劇內容設計提供依據。

- 專業戲劇團隊參與:邀請具有豐富經驗的戲劇導演與演員,結合囚犯的真實故事,創作貼近生活的劇本。

- 情感共鳴點挖掘:在劇本設計中,注重挖掘囚犯與觀眾之間的共同情感點,如家庭、友情、自由等,以增強共鳴效果。

- 社會宣傳與參與:通過社交媒體、公益組織等渠道,廣泛宣傳此次活動,邀請社會各界人士參與觀看,促進社會對囚犯的理解與支持。

實施過程與細節

活動實施分為三個階段:籌備階段、表演階段與反饋階段。

- 籌備階段:歷經數月的調研與劇本創作,確保戲劇內容貼近囚犯生活,同時邀請專業團隊進行排練,確保表演質量。

- 表演階段:在監獄內設立臨時劇場,邀請囚犯、獄警及社會各界人士觀看。表演過程中,囚犯演員們深情投入,觀眾被深深打動,多次出現淚眼婆娑的場景。

- 反饋階段:活動結束后,組織者與觀眾、囚犯進行深入交流,收集反饋意見。囚犯表示,通過參與戲劇表演,他們感受到了被尊重與理解,增強了自我認同與改造動力;觀眾則表示,此次活動讓他們重新審視了司法體系,對囚犯有了更加全面的認識。

結果與成效評估

- 囚犯心理變化:通過問卷調查與訪談,發現參與戲劇表演的囚犯在心理狀態、自我認知與改造動力方面均有顯著提升。

- 社會影響:活動引發了廣泛的社會關注與討論,提升了公眾對司法人文關懷的認知與支持。多家媒體對此進行了報道,進一步擴大了活動的影響力。

- 政策啟示:此次活動為司法部門提供了有益的啟示,即通過藝術等形式的人文關懷,可以有效促進囚犯的心理健康與改造效果,值得在未來司法實踐中推廣。

經驗總結與啟示

- 人文關懷的重要性:司法體系不僅需要剛性的法律制裁,更需要柔性的人文關懷。通過藝術等形式,可以觸及囚犯的內心世界,促進其自我反省與改造。

- 社會參與的必要性:通過邀請社會各界人士參與此類活動,可以增強社會對司法體系的認知與支持,促進司法公正與人文關懷的良性循環。

- 創新方法的探索:在司法實踐中,應不斷探索創新方法,如戲劇療法等,以滿足囚犯的多元化需求,提升改造效果。

Q&A

Q1:此次活動是否得到了囚犯的積極響應? A1:是的。通過前期的調研與溝通,囚犯對活動表現出了濃厚的興趣與參與意愿。在表演過程中,囚犯演員們深情投入,展現了極高的專業素養與情感表達能力。 Q2:社會對此次活動的反響如何? A2:社會對此次活動反響熱烈。多家媒體進行了報道,引發了廣泛討論。觀眾表示,此次活動讓他們重新審視了司法體系與囚犯群體,增強了共情與理解。 通過“以法之名”探監戲劇活動,我們不僅看到了法律背后的人文關懷,更看到了藝術在司法實踐中的獨特價值。未來,我們應繼續探索創新方法,促進司法公正與人文關懷的深度融合,為構建更加和諧的社會貢獻力量。

文章評論 (4)

發表評論