一、背景介紹

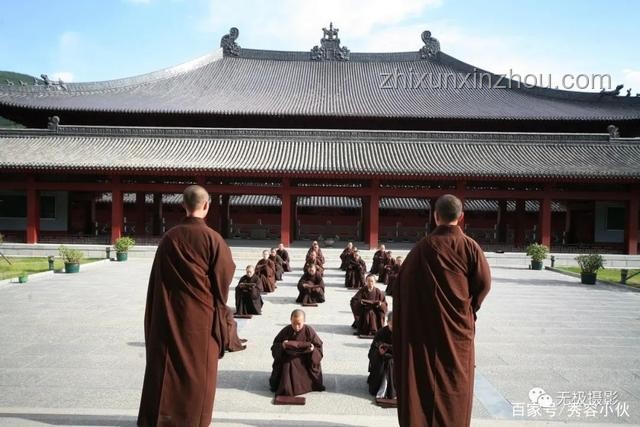

在慈善領(lǐng)域,五臺山和尚扔米的行為近年來引起了廣泛關(guān)注。這種行為不僅體現(xiàn)了佛教的慈悲精神,還以一種獨(dú)特的方式傳遞了慈善的理念。與此同時(shí),傳統(tǒng)的施舍方式,如直接給予物質(zhì)幫助,依然是社會慈善的主流。本文將從行為動機(jī)、社會影響、文化傳承、經(jīng)濟(jì)效率及心理效應(yīng)等維度,對五臺山和尚扔米行為與傳統(tǒng)施舍方式進(jìn)行對比分析。

二、行為動機(jī)

五臺山和尚扔米

動機(jī)分析:五臺山和尚扔米的行為,其背后動機(jī)源于佛教的慈悲為懷和因果報(bào)應(yīng)觀念。和尚們希望通過這種方式,既幫助有需要的人,又避免受助者產(chǎn)生依賴心理,同時(shí)傳遞一種“自力更生”的精神。此外,這種行為也體現(xiàn)了和尚們對佛法的踐行和傳播。 優(yōu)點(diǎn):動機(jī)純粹,強(qiáng)調(diào)精神層面的幫助,有助于提升受助者的自尊心。 缺點(diǎn):可能因方式特殊,導(dǎo)致部分受助者難以理解或接受。

傳統(tǒng)施舍方式

動機(jī)分析:傳統(tǒng)施舍方式主要基于同情心和人道主義精神,旨在直接解決受助者的物質(zhì)困難。這種方式在多數(shù)文化中都有深厚的根基,是人們表達(dá)善意和關(guān)懷的常見方式。 優(yōu)點(diǎn):直接、快速,易于被受助者接受。 缺點(diǎn):可能無意中培養(yǎng)了受助者的依賴心理,影響其自立能力。

三、社會影響

五臺山和尚扔米

社會影響分析:五臺山和尚扔米的行為,因其獨(dú)特性和宗教色彩,吸引了大量媒體關(guān)注,提升了公眾對慈善事業(yè)的關(guān)注度。同時(shí),這種行為也激發(fā)了更多人以創(chuàng)新的方式參與慈善,促進(jìn)了慈善文化的多元化發(fā)展。 正面影響:增強(qiáng)公眾慈善意識,推動慈善文化創(chuàng)新。 負(fù)面影響:可能因過于強(qiáng)調(diào)形式而忽略慈善的本質(zhì),引發(fā)爭議。

傳統(tǒng)施舍方式

社會影響分析:傳統(tǒng)施舍方式因其直接性和普遍性,在解決社會貧困問題上發(fā)揮了重要作用。它有助于緩解受助者的物質(zhì)困難,減輕社會壓力,維護(hù)社會穩(wěn)定。 正面影響:快速解決物質(zhì)困難,維護(hù)社會穩(wěn)定。 負(fù)面影響:長期依賴可能導(dǎo)致受助者自立能力下降,增加社會負(fù)擔(dān)。

四、文化傳承

五臺山和尚扔米

文化傳承分析:五臺山和尚扔米的行為,是佛教文化在慈善領(lǐng)域的一種體現(xiàn)。它融合了佛教的慈悲精神和因果報(bào)應(yīng)觀念,通過行為傳遞了佛教的教義和價(jià)值觀。這種行為有助于佛教文化的傳承和發(fā)展。 優(yōu)點(diǎn):促進(jìn)佛教文化的傳播和弘揚(yáng)。 缺點(diǎn):可能因宗教色彩濃厚,限制了在非宗教群體中的傳播。

傳統(tǒng)施舍方式

文化傳承分析:傳統(tǒng)施舍方式是人類社會長期形成的慈善習(xí)俗,它體現(xiàn)了人類社會的同情心和互助精神。這種方式在不同文化中都有體現(xiàn),是人類共同價(jià)值觀的重要組成部分。 優(yōu)點(diǎn):具有普遍性,易于被不同文化背景的人所接受。 缺點(diǎn):可能因過于普遍而缺乏創(chuàng)新和特色。

五、經(jīng)濟(jì)效率

五臺山和尚扔米

經(jīng)濟(jì)效率分析:五臺山和尚扔米的行為,在經(jīng)濟(jì)效率上可能不如傳統(tǒng)施舍方式直接。因?yàn)檫@種方式更注重精神層面的幫助,而非物質(zhì)層面的直接援助。然而,從長遠(yuǎn)來看,它有助于提升受助者的自立能力,減少社會長期的救助成本。 優(yōu)點(diǎn):有助于提升受助者自立能力,降低長期救助成本。 缺點(diǎn):短期內(nèi)可能無法迅速解決受助者的物質(zhì)困難。

傳統(tǒng)施舍方式

經(jīng)濟(jì)效率分析:傳統(tǒng)施舍方式在經(jīng)濟(jì)效率上具有直接性和快速性的特點(diǎn)。它能夠迅速緩解受助者的物質(zhì)困難,減輕其經(jīng)濟(jì)壓力。然而,長期依賴可能導(dǎo)致受助者自立能力下降,增加社會長期的救助成本。 優(yōu)點(diǎn):直接、快速解決物質(zhì)困難。 缺點(diǎn):可能導(dǎo)致長期依賴,增加社會負(fù)擔(dān)。

六、心理效應(yīng)

五臺山和尚扔米

心理效應(yīng)分析:五臺山和尚扔米的行為,對受助者可能產(chǎn)生復(fù)雜的心理效應(yīng)。一方面,它有助于提升受助者的自尊心和自立能力;另一方面,也可能因方式特殊而引發(fā)受助者的困惑或不解。此外,這種行為還可能激發(fā)受助者對佛教文化的興趣和探索。 優(yōu)點(diǎn):提升受助者自尊心和自立能力。 缺點(diǎn):可能因方式特殊而引發(fā)受助者困惑。

傳統(tǒng)施舍方式

心理效應(yīng)分析:傳統(tǒng)施舍方式因其直接性和普遍性,對受助者通常產(chǎn)生積極的心理效應(yīng)。它有助于緩解受助者的焦慮和壓力,增強(qiáng)其社會歸屬感和安全感。然而,長期依賴可能導(dǎo)致受助者產(chǎn)生依賴心理,影響其自立能力的發(fā)展。 優(yōu)點(diǎn):緩解受助者焦慮,增強(qiáng)社會歸屬感。 缺點(diǎn):可能培養(yǎng)受助者依賴心理。

七、適用場景與人群

五臺山和尚扔米

適用場景:適用于具有宗教文化背景或追求精神層面幫助的場合。 適用人群:對佛教文化感興趣或有一定了解的受助者。

傳統(tǒng)施舍方式

適用場景:適用于各種需要物質(zhì)幫助的場合,如自然災(zāi)害、貧困救助等。 適用人群:廣泛適用于各種經(jīng)濟(jì)困難的受助者。

八、關(guān)鍵參數(shù)對比表

| 對比維度 | 五臺山和尚扔米 | 傳統(tǒng)施舍方式 |

|---|---|---|

| 行為動機(jī) | 慈悲為懷,傳遞自力更生精神 | 同情心,直接解決物質(zhì)困難 |

| 社會影響 | 提升公眾慈善意識,推動文化創(chuàng)新 | 快速解決物質(zhì)困難,維護(hù)穩(wěn)定 |

| 文化傳承 | 弘揚(yáng)佛教文化 | 體現(xiàn)人類共同價(jià)值觀 |

| 經(jīng)濟(jì)效率 | 提升自立能力,降低長期救助成本 | 直接快速,但可能增加長期負(fù)擔(dān) |

| 心理效應(yīng) | 提升自尊心,可能引發(fā)困惑 | 緩解焦慮,可能培養(yǎng)依賴心理 |

| 適用場景與人群 | 宗教文化背景或追求精神幫助場合 | 各種物質(zhì)幫助需要的場合和人群 |

九、常見問答(Q&A)

Q1:五臺山和尚扔米的行為是否適用于所有場合? A1:五臺山和尚扔米的行為因其宗教色彩和特殊性,可能不適用于所有場合。它更適合于具有宗教文化背景或追求精神層面幫助的場合。 Q2:傳統(tǒng)施舍方式是否會導(dǎo)致受助者產(chǎn)生依賴心理? A2:傳統(tǒng)施舍方式長期依賴確實(shí)可能導(dǎo)致受助者產(chǎn)生依賴心理。因此,在實(shí)施過程中應(yīng)注重培養(yǎng)受助者的自立能力,避免長期依賴。 通過以上對比分析,我們可以看出五臺山和尚扔米行為與傳統(tǒng)施舍方式在多個維度上存在差異。兩者各有優(yōu)缺點(diǎn),適用于不同的場景和人群。在選擇慈善方式時(shí),應(yīng)根據(jù)具體情況和需求進(jìn)行綜合考慮,以達(dá)到最佳的慈善效果。

文章評論 (5)

發(fā)表評論