當前趨勢解讀

Markdown是一種輕量級標記語言,由約翰·格魯伯(John Gruber)和亞倫·斯沃茨(Aaron Swartz)于2004年共同創立。它允許人們使用易讀易寫的純文本格式編寫文檔,并可輕松轉換為HTML、PDF等多種格式。近年來,Markdown在互聯網上迅速流行,成為許多網站、博客平臺、社交媒體和協作工具的通用標記語言。

Markdown的廣泛應用

Markdown的靈活性和簡潔性使其在多個應用領域得到廣泛應用。在網站和博客方面,許多平臺支持Markdown,使其成為發布文章和頁面的理想選擇。在文檔和報告領域,Markdown適用于創建各種文檔,從簡單的筆記到復雜的技術文檔。此外,Markdown還廣泛應用于筆記、電子書、演示文稿、電子郵件以及技術文檔和文檔網站等領域。

Markdown的流行原因

Markdown之所以如此受歡迎,主要歸因于以下幾點:

- 通用性:Markdown已成為許多平臺和工具的標準文本格式,如GitHub、StackOverflow等。

- 純文本可移植性:Markdown文件是純文本文件,不受專有文件格式的限制,適合版本控制系統,如Git。

- 獨立于平臺:Markdown與操作系統無關,可以在任何設備上編輯和閱讀。

- 簡潔性和易學性:Markdown使用直觀的符號來表示格式,學習成本低,編寫效率高。

未來發展預測

AI大模型的融合

隨著AI技術的不斷發展,Markdown有望實現智能編輯、自動排版等功能。AI大語言模型可以生成Markdown格式的內容,然后經由各種工具靈活轉換,一步到位直接生成PPT、思維導圖、表格、文檔等。這種特點極大拓寬了AI大模型的使用場景,也使得Markdown逐漸被更多人所熟知和使用。

數據可視化的深化應用

在數據可視化領域,Markdown的應用范圍日益廣泛。通過Markdown,可以輕松地插入圖表、圖像等元素,實現數據與文本的結合,提高可視化效果。未來,隨著大數據時代的到來,數據可視化技術將不斷創新,Markdown將與其他數據可視化工具如ECharts、D3.js等更緊密地結合,為用戶提供更多樣化的數據展示方式。

跨平臺協作的強化

Markdown的跨平臺兼容性使其能夠在不同操作系統和設備上實現文檔的無縫切換。未來,隨著遠程辦公和團隊協作的日益普及,Markdown將成為更多團隊協作工具的首選標記語言。通過Markdown,團隊成員可以輕松地共享和編輯文檔,提高工作效率。

關鍵影響因素

技術進步

云計算、大數據等前沿技術為Markdown的廣泛應用提供了技術支持。未來,隨著這些技術的不斷發展,Markdown的性能和功能將得到進一步提升。

用戶需求變化

用戶對文檔編輯和信息處理的需求不斷變化。未來,Markdown需要不斷適應這些需求變化,提供更多樣化的功能和更友好的用戶體驗。

社區支持

Markdown擁有龐大的社區支持,用戶可以在此交流經驗、分享技巧。社區的支持和推動將促進Markdown技術的不斷發展。

應對策略

個人用戶

- 學習Markdown語法:掌握Markdown的基本語法和常用功能,提高文檔編輯效率。

- 利用Markdown工具:選擇適合自己的Markdown編輯器,如Typora、Visual Studio Code等,利用其實時預覽、多平臺同步等功能提高工作效率。

- 關注Markdown發展:關注Markdown社區的動態和技術發展,及時了解新功能和最佳實踐。

企業用戶

- 推廣Markdown文化:在企業內部推廣Markdown文化,鼓勵員工使用Markdown進行文檔編寫和協作。

- 培訓Markdown技能:為員工提供Markdown技能培訓,提高員工的文檔編輯能力和協作效率。

- 整合Markdown工具:將Markdown整合到企業的協作工具和文檔管理系統中,實現文檔的無縫切換和高效管理。

Q&A

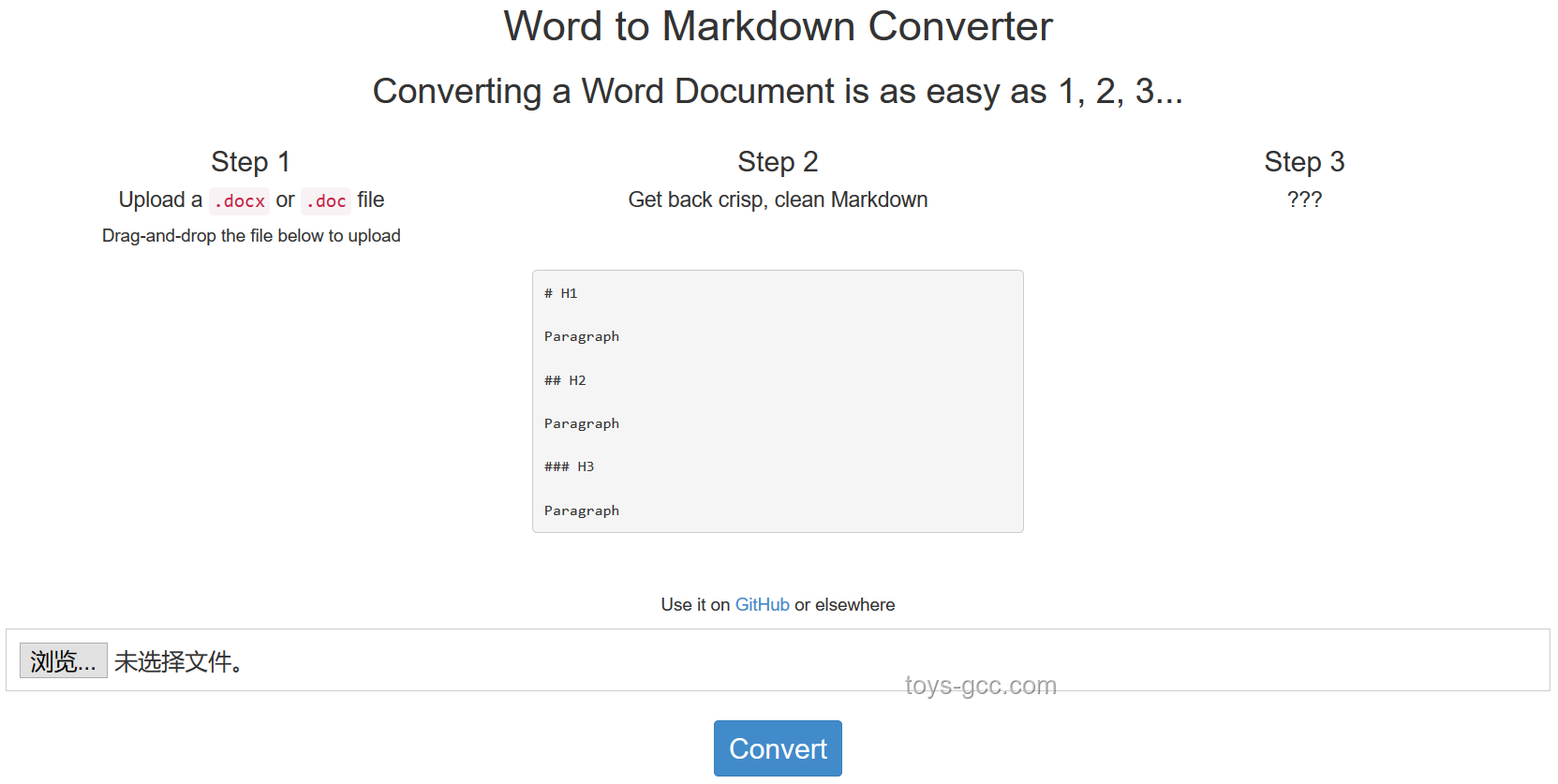

Q1:Markdown與Word等富文本編輯器有何區別? A1:Markdown是一種輕量級標記語言,專注于文本寫作和格式標記,而Word等富文本編輯器則提供了更豐富的文本格式和樣式選項。Markdown更注重內容的簡潔性和可讀性,適合快速編寫和分享文檔。 Q2:Markdown未來會取代HTML嗎? A2:Markdown并不是HTML的替代品,而是HTML的簡化版本。Markdown的最終目標是將文檔轉換為HTML進行渲染。未來,Markdown和HTML將共同存在,各自發揮不同的優勢。 通過以上分析可以看出,Markdown作為一種輕量級標記語言,在信息處理和文檔編輯領域具有廣闊的應用前景。未來,隨著AI技術的融合、數據可視化的深化應用以及跨平臺協作的強化,Markdown將迎來更多新的發展機遇和挑戰。個人和企業應積極應對這些變化,充分利用Markdown的優勢提高工作效率和協作能力。

文章評論 (5)

發表評論