伊朗核科學家遭以色列重創:深度分析與影響評估

一、事件背景與動機分析

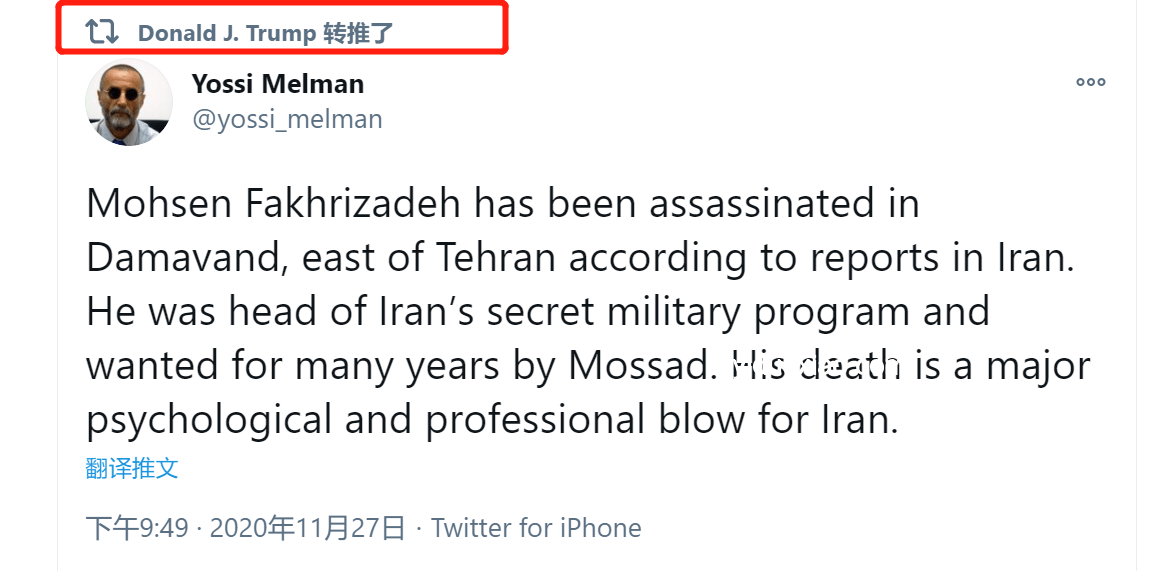

自伊朗啟動核計劃以來,其核設施與核科學家就頻繁成為國際關注的焦點。以色列作為中東地區的重要國家,一直對伊朗核計劃保持高度警惕,并多次表示將采取一切必要措施阻止伊朗獲得核武器。此次襲擊事件,是以色列對伊朗核計劃長期打壓的集中體現。 以色列選擇此時發動襲擊,背后有多重考量。一方面,伊朗核計劃近年來取得了一系列進展,令以色列感到威脅日益增大;另一方面,以色列可能希望通過此次行動向國際社會展示其打擊伊朗核計劃的決心與能力,從而在國際舞臺上贏得更多支持。

二、“納尼亞行動”過程剖析

2.1 行動規劃與執行 據報道,以色列此次行動代號“納尼亞”,行動時間為2025年6月12日晚間至13日凌晨。行動中,以色列使用了某種特殊武器對伊朗核科學家進行了暗殺,但該武器的具體細節被禁止向外界公開。這種特殊武器的使用,可能旨在確保行動的隱蔽性和高效性。 2.2 遇害科學家情況 此次襲擊中,伊朗十大核科學家中的九人在睡覺時被暗殺,隨后第十名科學家也在以色列的空襲中喪生。這些科學家均在伊朗核工業領域有著重要地位,他們的遇害無疑對伊朗核計劃造成了重大打擊。

三、事件影響評估

3.1 對伊朗核計劃的影響 此次襲擊事件對伊朗核計劃造成了嚴重沖擊。一方面,多名核科學家的遇害導致伊朗在核技術研發和項目管理方面面臨人才短缺;另一方面,襲擊事件可能引發伊朗核設施的進一步安全審查和防護措施加強,從而延緩核計劃的進展。 3.2 對中東地區局勢的影響 此次襲擊事件加劇了中東地區的緊張局勢。以色列和伊朗作為中東地區的兩大勢力,其沖突升級可能引發更廣泛的地區動蕩。此外,襲擊事件也可能促使其他國家或組織在中東地區尋求新的平衡點,從而進一步復雜化地區局勢。 3.3 對國際核不擴散體系的影響 此次襲擊事件對國際核不擴散體系構成了挑戰。一方面,襲擊事件可能促使其他國家加速核武器研發進程,從而加劇國際核擴散風險;另一方面,襲擊事件也可能引發國際社會對核安全問題的更多關注和討論,從而推動國際核不擴散體系的進一步完善。

四、未來趨勢預測

4.1 伊朗的反應與應對 面對此次襲擊事件,伊朗可能會采取一系列報復措施,包括軍事打擊、網絡攻擊或外交施壓等。同時,伊朗也可能加強核設施的防護措施和人員培訓,以確保核計劃的安全推進。 4.2 以色列的后續行動 以色列可能會繼續對伊朗核設施和科學家進行打擊,以徹底摧毀伊朗的核計劃。此外,以色列還可能尋求與國際社會的合作,共同應對伊朗的核威脅。 4.3 國際社會的反應與調解 此次襲擊事件可能引發國際社會的廣泛關注和討論。一些國家可能會呼吁雙方保持克制,通過外交途徑解決爭端。同時,國際原子能機構等國際組織也可能加強對伊朗核計劃的監督和評估,以確保其符合國際核不擴散標準。

五、結論與建議

此次伊朗核科學家被以色列重創的事件,對伊朗核計劃、中東地區局勢以及國際核不擴散體系均產生了深遠影響。未來,各方應保持冷靜克制,通過外交途徑解決爭端,避免局勢進一步升級。同時,國際社會也應加強對核不擴散體系的監督和完善,以確保全球核安全。 對于伊朗而言,應加強核設施的防護措施和人員培訓,提高應對外部威脅的能力。對于以色列而言,應尋求與國際社會的合作,共同應對伊朗的核威脅,避免單邊行動引發更大沖突。對于國際社會而言,應加強對中東地區局勢的關注和調解,推動各方通過對話和協商解決爭端,維護地區和平與穩定。 (注:本文所涉數據和信息均來自公開報道和權威機構,旨在提供客觀、專業的分析,不代表任何立場或觀點。)

文章評論 (5)

發表評論