引言

福爾道核設施的受損情況暫時無法直接評估,這無疑給相關部門帶來了巨大挑戰。在此情境下,如何科學、有效地制定應對策略,確保人員安全與環境穩定,成為首要任務。本指南將從應急響應計劃的制定、輻射監測的實施、數據收集與分析等方面,提供一套全面、實用的操作指南。

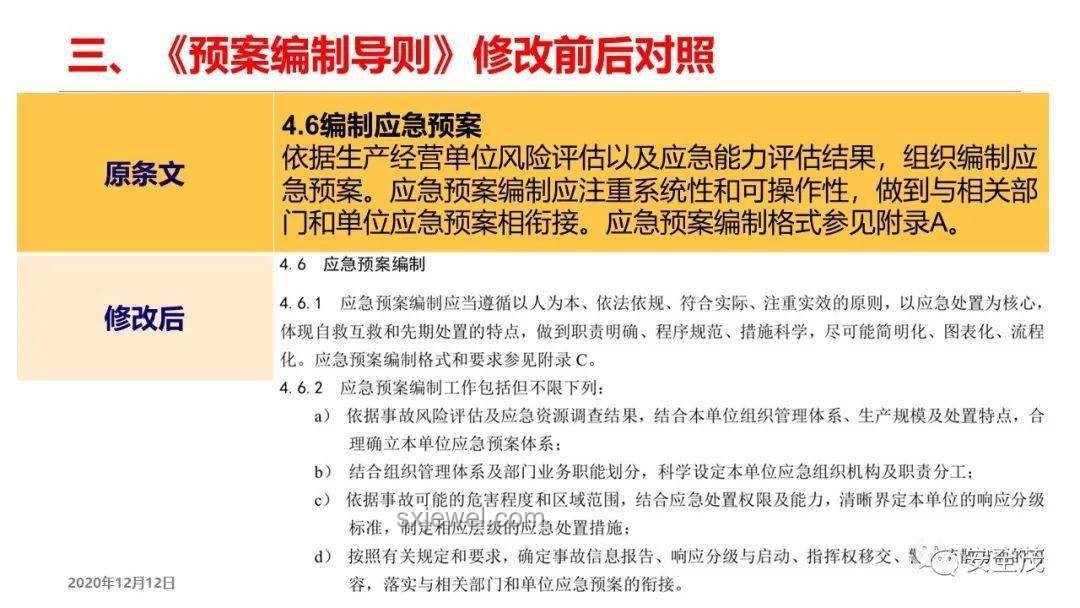

一、制定應急響應計劃

1.1 組建應急響應團隊

- 核心成員:包括核安全專家、輻射防護人員、環境監測專家等。

- 職責分配:明確各成員職責,確保在緊急情況下能夠迅速響應。

1.2 確定應急響應級別

- 初步評估:基于現有信息,初步判斷受損程度及可能的影響范圍。

- 級別劃分:根據評估結果,將應急響應劃分為不同級別,如緊急響應、一般響應等。

1.3 制定應急措施

- 人員疏散:制定詳細的疏散路線和集合點,確保人員安全撤離。

- 輻射防護:提供必要的輻射防護裝備,如防護服、呼吸器等。

- 環境監測:部署環境監測設備,實時監測輻射水平。

二、實施輻射監測

2.1 選擇合適的監測設備

- 手持式輻射檢測儀:便于快速篩查高風險區域。

- 固定式輻射監測站:長期監測,提供連續數據。

- 無人機搭載輻射監測設備:適用于難以接近的區域。

2.2 確定監測點位

- 受損區域周邊:重點監測,評估輻射擴散情況。

- 下風方向:預防輻射物質隨風擴散。

- 關鍵基礎設施附近:確保水源、電力等設施安全。

2.3 數據記錄與分析

- 實時記錄:確保數據準確性,便于后續分析。

- 趨勢分析:通過歷史數據對比,分析輻射水平變化趨勢。

- 風險評估:基于監測數據,評估潛在風險,調整應急措施。

三、數據收集與分析

3.1 數據來源多樣化

- 現場監測數據:直接反映受損區域輻射情況。

- 遙感數據:如衛星圖像,輔助判斷受損范圍。

- 歷史數據:提供背景信息,便于對比分析。

3.2 數據整合與可視化

- 數據清洗:剔除異常值,確保數據準確性。

- 數據整合:將不同來源數據整合至統一平臺,便于分析。

- 可視化展示:通過圖表、地圖等形式,直觀展示數據。

3.3 基于數據的決策支持

- 趨勢預測:利用數學模型,預測輻射擴散趨勢。

- 風險評估:結合數據,評估不同應急措施的效果。

- 優化方案:基于數據分析結果,調整應急響應計劃。

四、注意事項與常見問題解答

注意事項

- 安全第一:在所有操作中,確保人員安全為首要原則。

- 數據準確性:確保監測數據的準確性和完整性,避免誤導決策。

- 持續監測:受損情況可能隨時間變化,需持續監測,及時調整策略。

常見問題解答

- Q: 如何在缺乏直接觀測手段的情況下,評估受損程度?

- A: 通過遙感數據、無人機監測等手段,結合歷史數據對比分析,間接評估受損程度。

- Q: 應急響應計劃應多久更新一次?

- A: 根據實際情況,至少每年進行一次全面審查和更新,確保計劃的有效性。

- Q: 如何處理監測數據中的異常值?

- A: 通過數據清洗步驟,剔除明顯不合理的異常值,確保數據的準確性和可靠性。

五、實際案例分享

案例一:某核設施泄露事件

在某次核設施泄露事件中,應急響應團隊迅速制定應急響應計劃,部署輻射監測設備,并通過無人機搭載輻射監測設備,對難以接近的區域進行監測。通過數據收集與分析,團隊成功評估了泄露范圍及潛在風險,為后續處理提供了科學依據。

案例二:國際核事故應對經驗

借鑒國際核事故應對經驗,如切爾諾貝利、福島等事故的處理過程,可以看出,及時、準確的輻射監測與數據收集對于評估受損程度、制定應對策略至關重要。同時,持續的監測與數據更新也是確保后續處理有效性的關鍵。

圖示:輻射監測設備示意圖,展示了手持式、固定式及無人機搭載式輻射監測設備的典型應用。 通過本文提供的指南,希望能夠幫助相關人員科學、有效地應對福爾道核設施受損情況暫時無法評估的挑戰,確保人員安全與環境穩定。

文章評論 (4)

發表評論