案例背景

明朝自建立以來,在軍事上實行“專征”制度,由德高望重的大將掛帥出征。然而,這一制度在靖難之役后暴露出弊端,導致皇帝開始尋求文官帶兵以節制武將權力。在此背景下,于謙、王守仁、王驥等文官紛紛投身軍旅,取得了不同程度的軍事成就。

面臨的挑戰/問題

軍事制度變革與文官帶兵

明朝中后期,軍事制度逐漸轉變為以文制武,文官帶兵成為常態。然而,這一變革也帶來了挑戰:如何在保證軍隊指揮效率的同時,有效節制武將權力,防止專權現象的發生。

人物影響力差異

于謙、王守仁、王驥三位文官在軍事上均有建樹,但后世對他們的評價及提及頻率卻大相徑庭。探究這一現象背后的原因,對于理解歷史人物的影響力及其傳播機制具有重要意義。

采用的策略/方法

歷史文獻分析

通過查閱相關歷史文獻,梳理三位人物的生平事跡、軍事成就及后世評價,為分析提供堅實的歷史基礎。

比較研究法

將三位人物的事跡、成就及后世評價進行對比分析,揭示其影響力差異的關鍵因素。

實施過程與細節

于謙:京師保衛戰的英雄

于謙在土木堡之變后,臨危受命,擔任兵部尚書,指揮京師保衛戰,成功抵御了瓦剌軍隊的進攻。他的英勇事跡和愛國情懷被廣泛傳頌,成為明朝歷史上的英雄人物。

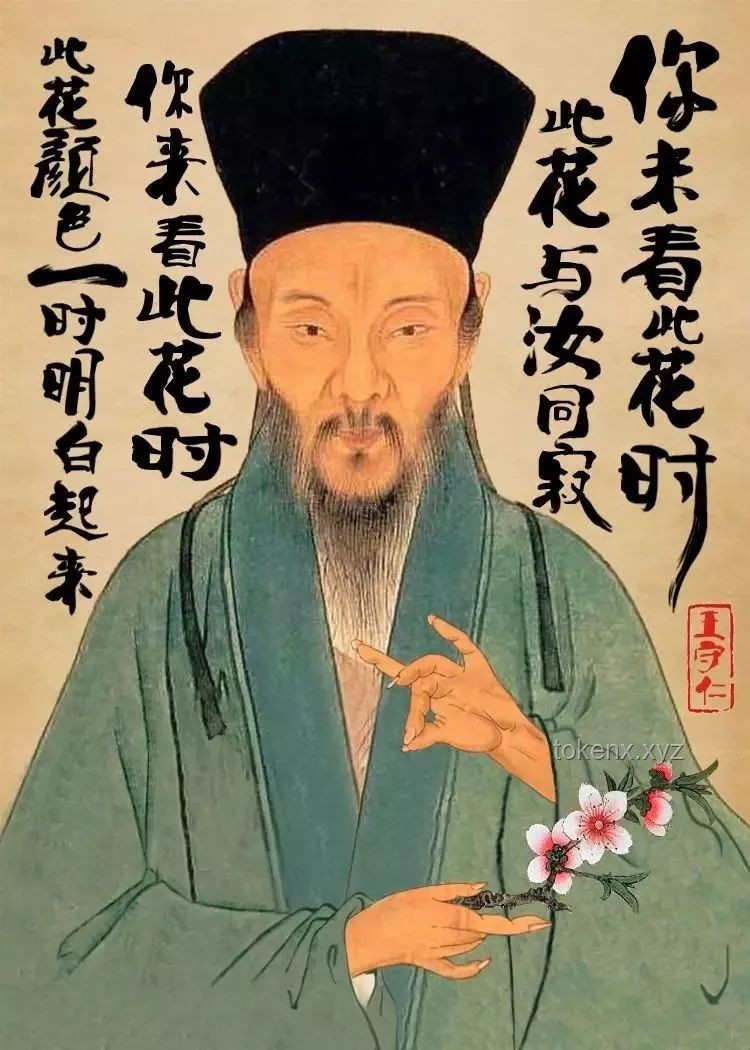

王守仁:心學與軍事并重的思想家

王守仁不僅是明朝杰出的軍事家,更是心學的集大成者。他的軍事成就主要體現在平定南贛、兩廣盜亂及宸濠之亂上。然而,相較于軍事成就,王守仁在哲學上的貢獻更為世人所熟知,使他在后世享有極高的聲譽。

王驥:麓川之役的功臣與爭議

王驥在明朝正統年間,多次出征麓川,取得了顯著的軍事成就。然而,他的事跡在后世的提及頻率卻遠低于于謙和王守仁。這主要歸因于他與宦官王振的密切關系,以及后世對土木堡之變的敏感態度。這些因素導致王驥的軍事成就被相對忽視。

結果與成效評估

人物影響力分析

- 于謙:因其英勇事跡和愛國情懷,成為明朝歷史上的英雄人物,對后世產生了深遠的影響。

- 王守仁:作為心學的集大成者,他的哲學思想對后世產生了巨大的影響,同時軍事成就也為其增添了光彩。

- 王驥:雖然軍事成就顯著,但因與宦官王振的密切關系及后世對土木堡之變的敏感態度,導致其影響力相對有限。

后世評價差異原因

- 歷史背景:于謙和王守仁的事跡發生在明朝歷史上具有重大意義的時期,如土木堡之變和宸濠之亂,這些事件本身就對后世產生了深遠的影響。

- 個人成就:于謙和王守仁不僅在軍事上取得了顯著成就,還在文化、哲學等領域有著卓越的貢獻,這使得他們的影響力更加廣泛。

- 后世傳播:于謙和王守仁的事跡在后世得到了廣泛的傳播和頌揚,而王驥的事跡則相對較少被提及,這與歷史文獻的記載、后世文學作品的創作以及社會輿論的導向等因素密切相關。

經驗總結與啟示

歷史人物影響力的構建與傳播

歷史人物影響力的構建與傳播是一個復雜的過程,涉及歷史背景、個人成就、后世傳播等多個方面。于謙、王守仁之所以能在后世產生深遠的影響,既得益于他們自身的卓越成就,也與后世對他們的廣泛傳播和頌揚密不可分。

文官帶兵的歷史意義與現實啟示

明朝文官帶兵的現象具有重要的歷史意義,它反映了明朝軍事制度的變革與文官地位的提升。同時,這一現象也為后世提供了寶貴的啟示:在軍事指揮中,應注重文官與武將的協作與平衡,以確保軍隊的穩定與高效。

對王驥的重新審視與評價

盡管王驥在后世的影響力相對有限,但他的軍事成就仍不容忽視。重新審視與評價王驥的歷史地位,有助于我們更全面地了解明朝文官帶兵的現象及其歷史意義。

Q&A

Q1:王驥為何在后世的影響力相對較小? A1:王驥在后世的影響力相對較小,主要歸因于他與宦官王振的密切關系以及后世對土木堡之變的敏感態度。這些因素導致他的軍事成就被相對忽視。 Q2:于謙和王守仁為何能在后世產生深遠的影響? A2:于謙和王守仁能在后世產生深遠的影響,既得益于他們自身的卓越成就,也與后世對他們的廣泛傳播和頌揚密不可分。他們的事跡在后世得到了廣泛的傳播和頌揚,使得他們的影響力更加廣泛和深遠。 通過本文的分析,我們可以看到,歷史人物的影響力是一個復雜而多維的概念,它涉及歷史背景、個人成就、后世傳播等多個方面。在評價歷史人物時,我們應保持客觀公正的態度,全面考慮各種因素,以得出更加準確和深刻的結論。

文章評論 (1)

發表評論