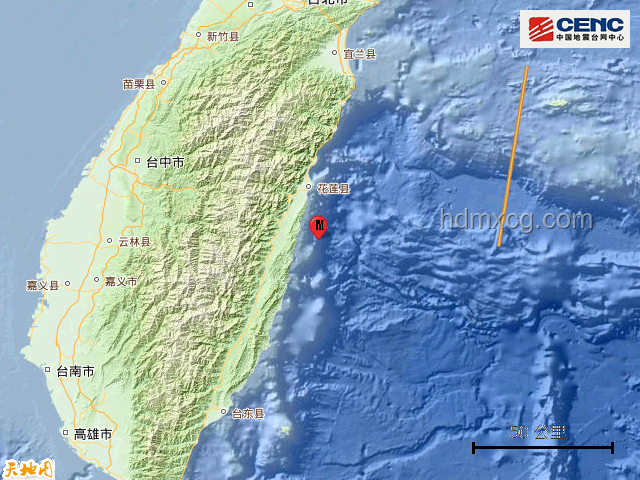

臺灣臺東5.8級地震深度分析

一、地震基本情況概述

2025年6月11日,根據中國地震臺網正式測定,臺灣臺東縣海域(北緯23.33度,東經121.72度)發生5.8級地震。此次地震的震源深度為20千米,屬于淺源地震,因此造成了較為廣泛的震感。地震發生后,臺灣多地民眾感受到強烈震動,部分地區的建筑物出現輕微損壞,交通系統也受到一定影響。

二、地震成因分析

2.1 板塊構造背景

臺灣位于歐亞板塊與菲律賓海板塊的交界地帶,這一區域地殼運動活躍,地震頻發。菲律賓海板塊持續向歐亞板塊下方俯沖,導致地殼應力積累,當應力超過地殼巖石的強度極限時,就會發生地震。

2.2 地震序列分析

地震往往不是孤立事件,而是伴隨著一系列前震、主震和余震。根據臺灣氣象部門的監測數據,此次5.8級地震發生后,臺灣地區又發生了多次余震。這表明地震活動仍在持續,地殼應力正在進行調整。

三、地震影響評估

3.1 人員傷亡與財產損失

雖然此次地震震感強烈,但得益于臺灣較為完善的地震預警系統和民眾的防災意識,目前尚未有人員傷亡報告。然而,部分地區的建筑物和基礎設施仍受到一定損壞,需要進行修復。

3.2 交通系統影響

地震發生后,臺灣的交通系統受到了一定影響。臺北捷運公司迅速采取行動,將全線列車改為慢速行駛,以確保乘客安全。此外,有民眾在搭乘桃園機場捷運時遇到地震,列車一度暫停運行。

3.3 社會心理影響

地震作為一種自然災害,往往會對民眾的心理造成一定影響。此次地震發生后,部分民眾出現恐慌情緒,對于地震的余震和可能帶來的次生災害表示擔憂。因此,加強地震科普宣傳和心理疏導工作顯得尤為重要。

四、未來趨勢預測

4.1 余震預測

根據地震學原理,主震發生后,地殼應力會繼續進行調整,從而引發一系列余震。臺灣氣象部門官員表示,未來3到6個月內仍不排除發生5.5級以上余震的可能性。因此,民眾應繼續保持警惕,做好防震減災工作。

4.2 地震活動趨勢

從長期來看,臺灣位于板塊交界地帶,地殼運動活躍,地震活動將持續存在。隨著地震監測技術的不斷進步和地震預警系統的完善,民眾對于地震的防范能力將不斷提升。然而,仍需加強地震科學研究,提高地震預測的準確性。

五、專業見解與建議

5.1 加強地震監測與預警

地震監測與預警是防震減災的重要手段。建議加強地震監測網絡建設,提高地震監測數據的準確性和時效性。同時,加強地震預警系統的研發和應用,為民眾提供更加準確、及時的地震預警信息。

5.2 提升建筑物抗震能力

建筑物的抗震能力是減輕地震災害損失的關鍵因素。建議加強建筑抗震設計規范的制定和執行,提高建筑物的抗震性能。同時,對于老舊建筑物進行加固改造,確保其能夠承受地震的沖擊。

5.3 加強地震科普宣傳與心理疏導

地震科普宣傳和心理疏導是提高民眾防震減災能力的重要途徑。建議加強地震科普知識的普及工作,提高民眾對于地震的認識和防范意識。同時,加強心理疏導工作,幫助民眾緩解地震帶來的心理壓力和恐慌情緒。

圖表說明(示例)

圖注:該圖展示了地震震源深度的示意圖,有助于理解地震的成因和影響。

常見問答(Q&A)

Q1:此次地震是否會造成更大規模的災害? A1:根據目前監測數據和分析,此次地震雖然震感強烈,但造成更大規模災害的可能性較小。然而,仍需保持警惕,做好防震減災工作。 Q2:未來臺灣是否還會發生大地震? A2:臺灣位于板塊交界地帶,地殼運動活躍,未來仍有可能發生大地震。因此,加強地震監測與預警、提升建筑物抗震能力等工作顯得尤為重要。 通過以上分析可以看出,臺灣臺東縣海域發生的5.8級地震雖然造成了一定影響,但得益于較為完善的地震預警系統和民眾的防災意識,目前尚未造成重大災害損失。未來仍需加強地震科學研究、提升防震減災能力以應對可能發生的地震災害。

文章評論 (4)

發表評論