文科生碎了的那些誤解與真相

引言:文科生,你真的“碎”了嗎?

在大眾的刻板印象中,文科生常被貼上“只會背誦”、“就業難”的標簽,仿佛一談及文科,就意味著知識的“碎片化”與未來的迷茫。但事實真的如此嗎?文科生的世界,遠比我們想象的要豐富多彩,也更有深度。讓我們一起走進文科生的世界,探索那些被誤解的“碎”,以及它們背后隱藏的“立”。

一、文科學習的“碎”與“整”

誤解一:文科就是死記硬背

提到文科,很多人第一反應就是大量的記憶工作,似乎只要記住了歷史事件、文學作品、哲學理論,就能成為優秀的文科生。然而,這只是文科學習的一小部分。 真相揭示:文科的核心在于“理解”與“批判”。它要求我們不僅僅記住事實,更要理解背后的原因、動機和影響,學會從不同角度審視問題,進行批判性思考。比如,學習歷史不僅僅是記住年代和事件,更重要的是分析歷史事件的因果關系,理解其對現代社會的影響。

誤解二:知識體系零散,不成體系

有人認為,相比于理科的嚴謹邏輯體系,文科知識顯得雜亂無章,難以形成系統的認知框架。 真相揭示:文科知識體系同樣有其內在的邏輯與結構。例如,在文學研究中,從古代文學到現代文學,不僅有時間線的發展脈絡,更有風格、流派、主題等多維度的劃分。而在社會學中,社會結構、社會變遷、社會心理等構成了一個完整的分析框架。文科學習,是在看似散亂的知識點中,尋找內在聯系,構建自己的知識體系。

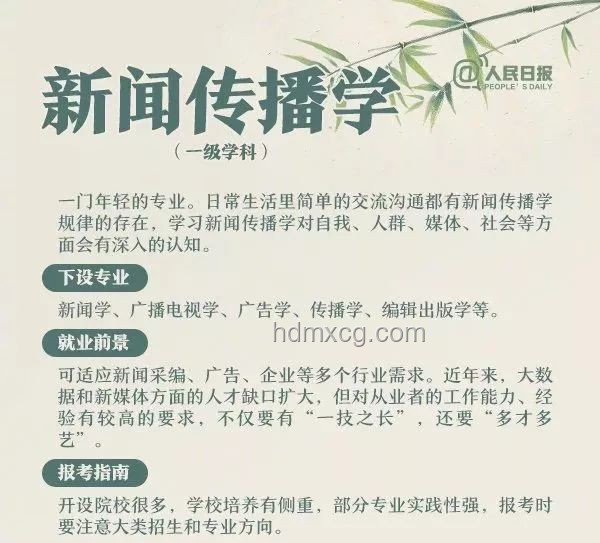

二、文科生的“就業難”與多元化發展

誤解三:文科就業面窄,機會少

在就業市場上,文科生常常被貼上“難找工作”的標簽,仿佛除了教師、公務員,就沒有其他出路。 真相揭示:文科生的就業領域其實相當廣泛。隨著社會對人文素養、創新思維的需求日益增加,文科生在企業策劃、市場營銷、公共關系、人力資源管理等方面展現出獨特的優勢。同時,隨著數字化轉型,數據分析、用戶體驗設計等領域也開始向文科生敞開大門。文科生的就業難,更多是因為信息不對稱和職業規劃的缺失,而非專業本身。

實戰案例:跨界融合的成功典范

- 馬云:作為一位英語教師出身的創業者,馬云將商業智慧與人文關懷相結合,創造了阿里巴巴這一商業帝國。

- 劉瑜:知名社會學家,她的作品不僅深刻剖析社會問題,還跨界進入公共領域,成為備受關注的時事評論員。

這些例子證明,文科生憑借深厚的人文素養和廣闊的視野,完全可以在不同領域綻放光彩。

三、文科生的思維優勢與創新能力

文科思維的特點

- 批判性思維:文科學習培養了學生對信息的篩選、分析和評估能力,使他們能夠獨立思考,不盲目接受外界觀點。

- 同理心:通過對文學、歷史、心理學等領域的學習,文科生更能理解他人的情感和立場,具備更強的共情能力。

- 跨學科整合:文科生的知識背景廣泛,擅長將不同領域的知識進行交叉融合,為解決復雜問題提供新穎視角。

創新實踐:文科思維的跨界應用

在創業領域,文科生往往能提出更具人文關懷和商業價值的創意。比如,利用社會學理論設計更貼合用戶需求的產品,或是通過歷史研究發掘新的市場趨勢。在公共服務領域,文科生的同理心和批判性思維使他們成為推動社會變革的重要力量,如通過政策研究促進公平正義。

Q&A:文科生常見疑問解答

Q1:文科生如何提高就業競爭力? A:除了專業學習外,文科生應注重提升軟技能,如溝通、團隊協作、時間管理等。同時,積極參加實習、志愿服務等活動,增加實踐經驗,拓寬人脈。此外,利用在線課程學習數據分析、編程等技能,也是提升競爭力的有效途徑。 Q2:文科專業如何選擇研究方向? A:選擇研究方向時,首先要考慮自己的興趣和熱情。同時,了解該領域的就業前景和發展趨勢也很重要。可以通過閱讀相關書籍、參加學術講座、與導師交流等方式,深入了解不同方向的研究內容和方法,從而做出適合自己的選擇。 Q3:文科生如何保持持續學習? A:文科生應保持對新知識的好奇心和探索欲,利用圖書館、網絡資源等途徑不斷充實自己。同時,參與學術討論、寫作等活動,可以促使自己深入思考,將所學知識內化。此外,定期設定學習目標,制定學習計劃,也是保持學習動力的有效方法。

結語:文科生的“碎”與“立”,無限可能

文科生的世界,遠非外界所認為的那樣“碎片化”。相反,它充滿了無限的整合與創新可能。通過批判性思維的培養、同理心的深化以及跨學科整合能力的提升,文科生完全可以在這個快速變化的世界中找到自己的位置,甚至引領潮流。讓我們打破偏見,擁抱文科生的多彩世界,見證他們如何用智慧與情懷,書寫屬于自己的精彩篇章。

文章評論 (2)

發表評論