一、尊重孩子的正確姿勢

尊重的意義與重要性

尊重孩子,意味著認可他們的獨立人格,理解他們的情感和需求。這種尊重能夠增強孩子的自信心,培養健康的自我認知,為他們未來的社交和職業發展打下良好基礎。然而,尊重并非無條件順從,而是建立在合理引導和教育的基礎上。

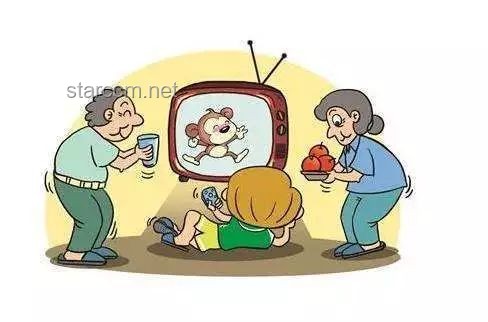

過度尊重的陷阱:溺愛

當尊重超越了合理的界限,變成了無原則的遷就,就變成了溺愛。溺愛讓孩子失去了面對困難和挑戰的機會,剝奪了他們獨立解決問題的能力。長期溺愛下的孩子,往往缺乏責任感、自我管理能力,甚至可能形成依賴心理,難以適應社會生活。

二、過度尊重的危害

影響孩子的獨立性

過度尊重讓孩子習慣于被安排和保護,減少了他們自主探索的機會。當孩子離開家庭,面對復雜多變的社會環境時,往往會感到無所適從,缺乏應對挑戰的能力。

阻礙責任感的培養

溺愛讓孩子覺得一切都理所當然,無需付出努力即可獲得。這種心態會導致孩子缺乏責任感,不懂得珍惜他人的付出,甚至可能形成自私自利的性格。

心理脆弱,難以承受壓力

被溺愛的孩子往往心理承受能力較弱,面對失敗和挫折時容易崩潰。他們缺乏解決問題的經驗和信心,容易陷入消極情緒,影響心理健康。

三、如何在尊重與引導之間找到平衡

設定合理的規則與界限

尊重孩子并不意味著放任自流。家長應與孩子共同制定家庭規則,明確哪些行為是可以接受的,哪些是不可接受的。這些規則應既符合孩子的成長需要,又能維護家庭的和諧秩序。

鼓勵孩子獨立解決問題

當孩子遇到困難時,家長應給予適當的引導和鼓勵,而不是直接代替他們解決問題。通過提問、討論等方式,激發孩子的思考能力和創造力,讓他們學會獨立思考和解決問題。

培養責任感與感恩之心

家長應通過日常小事,如家務分配、零花錢管理等,培養孩子的責任感和感恩之心。讓孩子明白,付出才有收獲,珍惜他人的付出是基本的道德準則。

適時放手,讓孩子自由飛翔

隨著孩子年齡的增長,家長應逐漸放手,讓孩子有更多的自主權和決策權。這不僅能增強孩子的自信心,還能讓他們在實踐中學習如何做出正確的選擇。

四、案例分析:從溺愛中走出

小明的故事

小明從小生活在父母的溺愛之中,無論大小事務,父母總是為他打點得井井有條。然而,進入大學后,小明發現自己完全無法適應獨立生活,連基本的洗衣做飯都不會。面對學業和生活的雙重壓力,小明陷入了深深的挫敗感中。

轉變與成長

在老師和同學的幫助下,小明開始意識到自己的問題所在,并努力改變。他學會了規劃自己的時間,主動承擔起自己的生活責任。雖然過程充滿挑戰,但小明逐漸找回了自信和快樂。他的父母也意識到溺愛的危害,開始調整教育方式,給予小明更多的自主權和成長空間。

五、常見問答

Q: 如何判斷自己是否過度尊重孩子?

A: 如果孩子在生活中缺乏基本的自理能力,面對困難時容易放棄或尋求幫助,且對家人的付出習以為常,不懂感恩,那么家長可能已經陷入了過度尊重的陷阱。

Q: 如何培養孩子的獨立性?

A: 培養孩子的獨立性需要從日常生活中的小事做起,如鼓勵孩子自己穿衣、吃飯、整理玩具等。同時,家長應給予孩子適當的決策權,讓他們學會做出選擇并承擔后果。

Q: 溺愛對孩子有哪些長期影響?

A: 溺愛可能導致孩子缺乏責任感、自我管理能力弱、心理脆弱等問題。長期下來,孩子可能難以適應社會生活,影響未來的職業發展和人際關系。 尊重孩子是每個家長的必修課,但尊重并非無原則的遷就。只有在尊重與引導之間找到平衡,才能讓孩子健康成長,成為社會的有用之才。讓我們攜手努力,為孩子的未來鋪設一條堅實的道路。

文章評論 (1)

發表評論