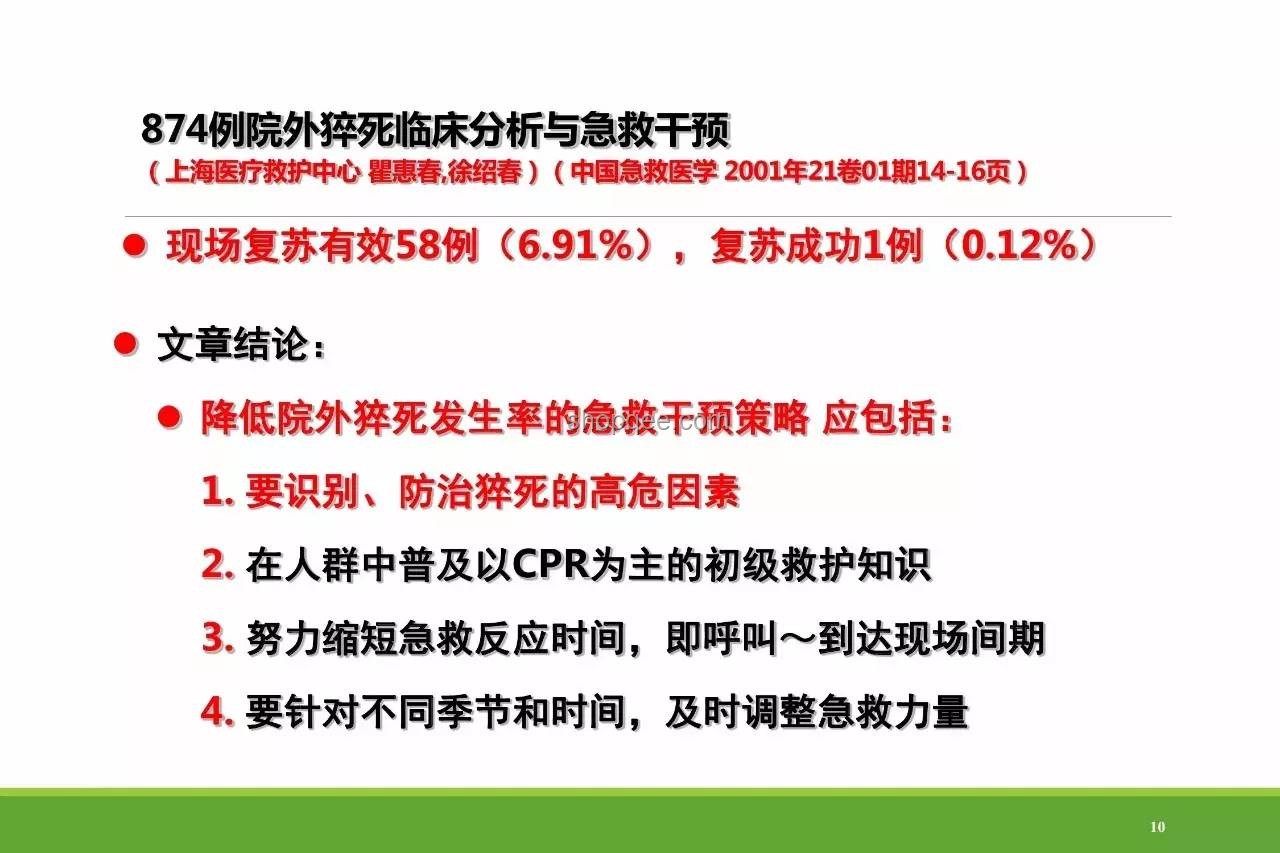

打破常規的視角:心梗背后的創新啟示

在醫療新聞中,我們常讀到這樣的故事:一名男子在心梗手術后,未能遵從醫囑戒煙,最終導致心梗復發。這不僅是個人悲劇,更是一個社會現象,反映出傳統健康管理方式在行為改變上的局限性。然而,正是這樣的困境,催生了跨界融合、創新思維在健康管理領域的興起。

現有模式的局限性

傳統的健康管理模式往往側重于“治療”,而忽視了“預防”與“行為改變”。醫生告知患者應避免不良習慣,但缺乏具體、個性化的行為干預策略。此外,患者對醫囑的遵從度受限于心理、社會等多因素,導致“知而不行”的困境。

跨界融合的啟示:健康管理與行為心理學的交匯

行為心理學的新視角

行為心理學研究表明,人類行為是環境、認知與情感三者互動的產物。要有效改變行為,需深入了解個體的認知模式、情感需求及所處環境,從而設計出符合其心理特性的干預策略。這一理念為健康管理提供了全新的視角:從“告知”到“引導”,從“被動遵從”到“主動改變”。

個性化生活方式設計的興起

基于行為心理學的原理,個性化生活方式設計應運而生。它不僅關注個體的生理健康,更重視心理健康與行為模式的優化。通過深度訪談、問卷調查、心理測評等手段,收集個體信息,再結合大數據分析,為每個人量身定制健康管理方案,包括但不限于飲食調整、運動計劃、情緒管理等。

創新方法的實踐:從理論到行動的橋梁

趣味化教育:讓健康知識深入人心

利用游戲化設計,將健康知識融入互動游戲中,如“戒煙挑戰賽”、“心臟健康大富翁”等,讓學習過程變得有趣且富有挑戰性。通過社交平臺的分享機制,還能激發群體的參與熱情,形成正向的健康氛圍。

智能追蹤與反饋:科技賦能健康管理

智能穿戴設備與健康APP的結合,可以實時監測個體的生理指標與行為習慣,如心率、睡眠、運動量等。結合AI算法,提供個性化的健康建議與預警,幫助個體及時調整生活方式,預防疾病復發。

情感支持小組:構建心理安全網

建立線上或線下的情感支持小組,讓有相似經歷的個體相互鼓勵、分享心得。通過群體動力學,增強個體的歸屬感與自信心,從而在面對挑戰時更加堅韌不拔。

未來創新的可能性:持續探索與迭代

虛擬現實技術在健康干預中的應用

隨著VR技術的成熟,未來可開發沉浸式健康干預場景,如“心臟之旅”體驗,讓個體在虛擬環境中直觀感受健康生活方式的重要性,增強改變意愿。

基因個性化治療方案的探索

結合基因測序技術,未來可進一步細化健康管理方案,根據個體的基因特征,定制更為精準的飲食、運動與藥物建議,實現真正的“因人施策”。

激發創意思維的實踐建議

- 自我反思:定期審視自己的生活方式,識別需要改進之處,并思考其背后的心理動機。

- 跨界學習:關注不同領域的創新案例,如教育、游戲、科技等,從中汲取靈感,應用于健康管理。

- 參與社群:加入健康或創新相關的社群,與志同道合的人交流想法,共同探索創新路徑。

- 嘗試新事物:勇于嘗試新的健康管理方式或工具,如智能穿戴設備、健康APP等,體驗科技帶來的便利與改變。

推薦資源

- 書籍:《習慣的力量》、《深度工作》

- 網站:TED演講集、Mindvalley(心靈谷)

- APP:Keep(運動)、MyFitnessPal(飲食管理)、Calm(冥想放松)

Q&A

Q: 如何確保個性化生活方式設計的有效性? A: 通過持續的跟蹤評估與反饋調整,確保方案符合個體實際情況,不斷優化提升。 Q: 虛擬現實技術在健康管理中會遇到哪些挑戰? A: 技術成熟度、成本、用戶體驗等均是挑戰,但隨著技術進步,這些問題將逐步得到解決。 Q: 如何平衡科技與健康管理的關系? A: 科技是工具,健康是目的。應合理利用科技手段,同時保持對自然的敬畏與對健康的尊重,實現科技與健康的和諧共生。 在男子心梗術后吸煙不聽勸再次心梗的警示下,我們更應意識到健康管理的緊迫性與復雜性。通過跨界融合、創新思維,我們可以設計出更加人性化、高效的健康管理方案,讓每個人都能成為自己健康的主人,享受健康帶來的幸福與自由。

文章評論 (2)

發表評論