打破常規的視角:溶洞垃圾,生態警鐘

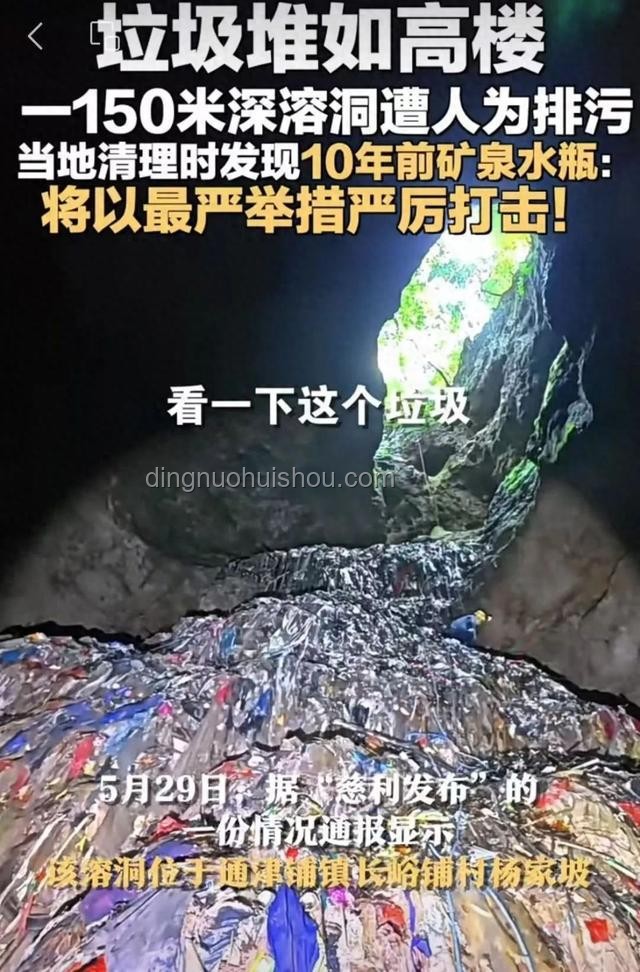

在張家界那令人心曠神怡的自然風光背后,隱藏著一個觸目驚心的秘密——150米深的溶洞中,垃圾堆積如山,仿佛一座高樓矗立于地心。近日,當地在清理工作中驚人地發現,這些垃圾中竟有10年前的礦泉水瓶,總共清理出垃圾14噸。這一幕,不僅是對自然美景的褻瀆,更是對人類環保意識缺失的一聲警鐘。

跨界融合的啟示:從垃圾到資源的華麗轉身

面對如此嚴峻的生態挑戰,傳統的清理方式顯然已無法滿足需求。我們需要跳出傳統框架,引入跨界融合的思維,將生態修復與科技、旅游、教育等多領域相結合,探索一條全新的修復之路。

科技賦能:智能監測,精準施策

想象一下,如果溶洞內安裝了智能監控系統,能夠實時監測垃圾堆積情況,并通過大數據分析預測垃圾來源與趨勢,那么清理工作將變得更加高效精準。同時,結合無人機與機器人技術,實現遠程清理作業,減少人工干預,保護溶洞原有生態。

可持續旅游:綠色出行,生態教育

旅游是張家界的重要支柱產業,但也是環境壓力的主要來源之一。我們可以將綠色旅游理念融入其中,推廣低碳出行方式,如電動觀光車、徒步游覽等。同時,在景區內設立生態教育中心,利用VR、AR技術,讓游客親身體驗溶洞的脆弱與美麗,增強環保意識,實現從“游客”到“守護者”的角色轉變。

創新方法的實踐:公眾參與,共創綠色未來

社區共管:激發居民參與熱情

當地居民是溶洞保護不可或缺的力量。通過建立社區共管機制,鼓勵居民參與垃圾清理、生態監測等活動,不僅能有效減輕管理壓力,還能增強居民的歸屬感和責任感。同時,設立獎勵機制,對積極參與生態保護的居民給予物質或精神獎勵,形成良好的社會風尚。

創意競賽:激發公眾創新潛能

舉辦“溶洞生態修復創意大賽”,邀請設計師、藝術家、科技工作者及普通公眾共同參與,征集關于溶洞保護、垃圾處理、生態教育等方面的創新方案。通過競賽,不僅能發掘出一批具有實用價值的創意,還能激發公眾對生態保護的熱情,形成全社會關注和支持的良好氛圍。

未來創新的可能性:智能生態,綠色夢想

展望未來,隨著物聯網、人工智能等技術的不斷發展,我們有理由相信,一個更加智能、綠色的溶洞生態系統即將誕生。通過構建生態大數據平臺,實現溶洞環境的全面感知、智能分析與預警,為生態保護提供科學依據。同時,結合生態修復技術與景觀設計,將溶洞打造成集科研、教育、旅游于一體的綠色生態空間,讓人類與自然和諧共生。

實踐建議與資源推薦

- 實踐建議:嘗試在日常生活中實踐綠色生活方式,如減少一次性用品使用、參與社區清潔活動等,從小事做起,為生態保護貢獻自己的力量。

- 資源推薦:關注國內外生態修復領域的最新動態,如《自然》雜志、《國家地理》等;參與在線課程,如Coursera上的“可持續旅游發展”課程,提升專業素養。 Q&A Q: 普通人如何在日常生活中為溶洞保護貢獻力量? A: 減少使用一次性塑料制品,參與或發起社區清潔活動,向身邊人傳播生態保護理念。 Q: 科技在溶洞生態修復中扮演什么角色? A: 科技為溶洞生態修復提供了精準施策的工具,如智能監控系統、無人機清理技術等,大大提高了修復效率與精確度。 (注:文中未提供實際圖片鏈接,但建議配圖以溶洞美景與垃圾堆積對比圖、智能監測設備示意圖、綠色旅游場景圖等,配以描述性alt文本,增強視覺沖擊力。) 在這片古老而神秘的溶洞中,每一塊巖石、每一滴水都承載著自然的智慧與生命的奧秘。讓我們以這次垃圾堆積事件為契機,攜手跨界合作,用創新的思維與科技的力量,共同守護這份來之不易的自然遺產,讓綠色成為張家界最動人的底色。

文章評論 (1)

發表評論