案例背景

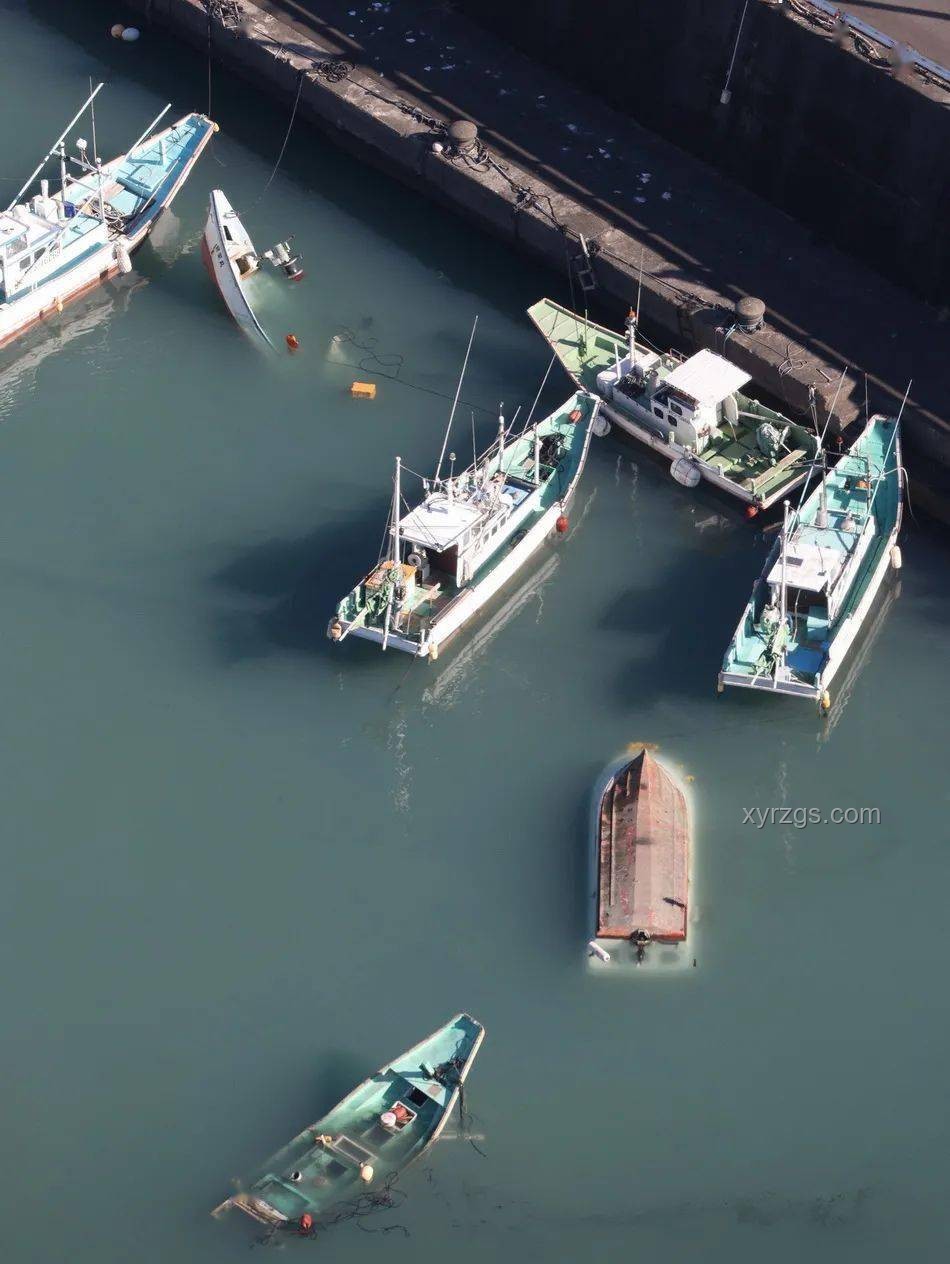

2025年5月21日,朝鮮新建的5000噸級崔賢級驅逐艦在清津造船廠下水儀式中突發事故,船體失衡傾覆。這一事件不僅暴露了朝鮮軍工生產流程中的管理短板,也對其軍事現代化敘事構成了嚴峻挑戰。事故發生后,朝鮮迅速展開應急修復工作,力爭在短時間內恢復軍艦狀態。美國衛星圖像顯示,朝鮮在短短兩周內成功將受損的驅逐艦扶正,這一行動背后的技術支持和資源投入成為外界關注的焦點。

面臨的挑戰/問題

技術難度高

崔賢級驅逐艦作為朝鮮新一代軍艦,裝備了相控陣雷達等精密電子設備,這些設備在進水后重新校準難度大,甚至可能報廢。扶正過程中如何保護這些設備免受進一步損害,成為修復工作的首要難題。

基礎設施局限

清津造船廠缺乏大型浮船塢或干船塢等必要設施,使得艦體出水維修面臨巨大挑戰。如何在現有條件下實現高效修復,成為朝鮮軍工體系必須解決的問題。

時間緊迫

朝鮮最高領導人金正恩將此次事故定性為“嚴重損害國家尊嚴的犯罪行為”,并要求在6月勞動黨中央全會前完成修復。這一時間限制使得修復工作必須在極短時間內取得顯著進展。

采用的策略/方法

人力替代資本的集約模式

朝鮮迅速調集軍工部門、造船廠及軍隊人力,形成強大的集中動員能力。通過氣囊調整浮力、固定纜索系統等低技術手段,配合持續的人工監測,實現了高效修復。這種人力替代資本的集約模式,體現了朝鮮在資源有限條件下的應對策略。

蘇聯式系統工程思維

崔賢級驅逐艦基于蘇聯“科特林級”驅逐艦改造,朝鮮團隊對蘇式艦船結構認知深刻。在修復過程中,朝鮮充分利用逆向工程經驗,制定了針對性修復方案。同時,采用塑料布防腐蝕、浮筏穩定艦體等非標準方法,展示了在封鎖環境下培養的適應性創新能力。

實施過程與細節

扶正階段

事故發生后,朝鮮迅速組織人力物力進行扶正工作。通過氣囊調整浮力,固定纜索系統,逐步將傾覆的驅逐艦扶正。這一過程中,朝鮮克服了船體重大變動帶來的技術難題,成功實現了船體的初步修復。

維修階段

扶正后,朝鮮開始對軍艦進行內部設備維修。由于船體進水,部分電子設備受損嚴重。朝鮮團隊在有限的技術條件下,通過非常規手段進行修復,如使用塑料布防腐蝕、浮筏穩定艦體等。同時,對受損的艦艏部分進行拆除和替換,以保障船體的水密性和航行性能。

管理與追責

事故發生后,朝鮮迅速展開調查,并追究相關責任人的責任。清津造船廠廠長等多名官員被傳喚或拘留,顯示出朝鮮對此次事故的嚴肅處理態度。同時,朝鮮加強了對軍工生產流程的管理和監督,以防止類似事故的再次發生。

結果與成效評估

修復進度

據美國約翰·霍普金斯大學智庫“北緯38度”援引衛星照片報道,朝鮮已將傾覆的驅逐艦扶正,并進行了部分維修工作。盡管船艏部分被拆除替換,但整體修復進度基本符合朝鮮官方之前的時間預估。

技術突破

此次修復過程中,朝鮮展示了在資源有限條件下的技術創新能力。通過非常規手段實現高效修復,不僅挽救了軍艦本身,也提升了朝鮮軍工體系的應急能力。

政治影響

此次事故的修復工作不僅是一項技術挑戰,更是一項政治任務。朝鮮通過快速響應和高效修復,向外界展示了其軍工體系的實力和決心。同時,對事故責任人的嚴肅處理也彰顯了朝鮮改革的決心和力度。

經驗總結與啟示

成功經驗

- 快速響應與集中動員:朝鮮在事故發生后迅速調集資源,形成強大的集中動員能力,為高效修復提供了有力保障。

- 非常規手段創新:在資源有限條件下,朝鮮采用非常規手段進行修復,如使用氣囊、塑料布等,展示了其技術創新能力。

- 嚴格管理與追責:朝鮮對事故責任人進行嚴肅處理,加強了對軍工生產流程的管理和監督,為防止類似事故再次發生提供了有力保障。

失敗教訓與潛在挑戰

- 基礎設施局限:清津造船廠缺乏大型浮船塢或干船塢等必要設施,使得艦體出水維修面臨巨大挑戰。未來需加強基礎設施建設,提升修復能力。

- 技術代差懸殊:盡管朝鮮在此次修復過程中實現了局部效率突破,但其技術代差仍懸殊于國際先進水平。未來需加大技術研發力度,提升自主創新能力。

- 路徑依賴風險:此次“危機驅動型”的應急能力難以轉化為持續的技術升級,可能加劇對陳舊裝備的路徑依賴。未來需平衡軍備進度與技術創新,避免陷入結構性困局。

可推廣的啟示

朝鮮此次崔賢級驅逐艦扶正案例,為其他面臨類似挑戰的國家提供了可借鑒的經驗。在資源有限條件下,通過快速響應、集中動員、非常規手段創新等方式,可以實現高效修復和應急能力的提升。同時,加強基礎設施建設和技術研發力度也是提升軍工體系整體實力的重要途徑。 (注:本文基于公開資料撰寫,如有不準確之處,請以實際情況為準。)

文章評論 (2)

發表評論