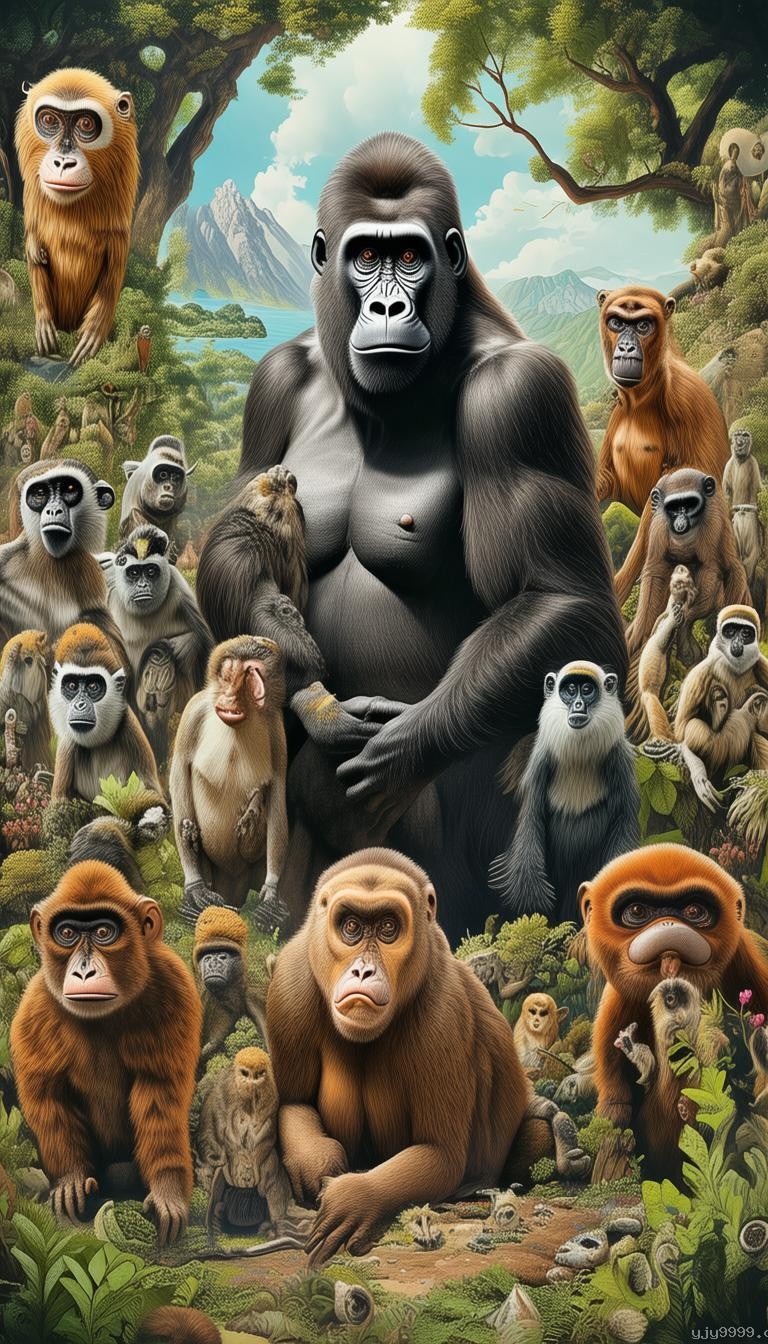

直立行走的背景與對象

直立行走,作為人類獨有的行走方式,與大多數靈長類動物的四肢行走形成了鮮明對比。在漫長的生物進化歷程中,人類祖先逐漸從樹棲生活轉向地面生活,這一過程伴隨著行走方式的根本性變革。本文旨在通過對比分析,揭示人類直立行走的獨特性和其作為極端小概率事件的原因。

生物學維度:身體結構的適應性變化

身體結構對比

| 對比項 | 直立行走(人類) | 四肢行走(靈長類動物) |

|---|---|---|

| 脊柱形態 | 形成生理彎曲,支撐身體重量 | 相對平直,適應攀爬 |

| 下肢結構 | 骨盆寬大,下肢長且粗壯 | 四肢等長,適應抓握 |

| 上肢功能 | 解放用于操作和工具使用 | 主要用于抓握和攀爬 |

| 頭部位置 | 位于脊柱頂端,便于觀察四周 | 相對較低,影響視野 |

適應性與限制

直立行走使人類的脊柱形成了獨特的生理彎曲,這種結構變化不僅支撐了身體重量,還為大腦的發展提供了空間。然而,這種結構也帶來了脊柱和髖關節承受更大壓力的問題,增加了患腰椎間盤突出、髖關節炎等疾病的風險。相比之下,四肢行走的靈長類動物,如黑猩猩,其脊柱相對平直,更適合攀爬和跳躍,但大腦發展空間受限。

生態學維度:環境變化與生存策略

環境變化的影響

數百萬年前,超新星爆發引發的森林大火迫使人類祖先來到地面,這是直立行走起源的重要生態背景。森林被燒毀后,廣闊的混合林地和開闊的草原取代了原來的環境,迫使人類祖先適應新的生存方式。這一過程充滿了偶然性,因為并非所有地區的森林都會經歷如此劇烈的環境變化。

生存策略的轉變

直立行走使得人類祖先能夠更有效地觀察周圍環境,及時發現捕食者,同時能夠騰出雙手來制造和使用工具,提高捕獵和采集效率。這種生存策略的轉變極大地提高了人類的生存能力和適應性,但也需要經歷長時間的演化過程。相比之下,四肢行走的靈長類動物則更依賴于攀爬和抓握能力來獲取食物和逃避天敵。

能量消耗維度:行走效率與生存機會

行走效率對比

研究表明,人類用兩條腿走路所需的能量是用四條腿走路所需能量的1/4。這種能量消耗的優勢使得人類能夠走出更遠的路程,尋找更多的食物資源,增加生存機會。然而,也有專家指出,省力并非直立行走的唯一或主要原因,因為其他靈長類動物偶爾也會直立行走,但并未形成穩定的行走方式。

生存機會的增加

直立行走不僅提高了行走效率,還使得人類能夠更好地利用地球的重力,更高效地獲取食物和水等資源。這種優勢在人類祖先的遷徙和擴張過程中起到了關鍵作用。然而,直立行走也帶來了身體承受更大壓力的問題,加速了人類的老齡化進程,這在一定程度上限制了人類的生存時間和生活質量。

適應性維度:多樣性與局限性

適應性的多樣性

直立行走使人類能夠適應多種不同的環境,從熱帶雨林到沙漠草原,從高山雪域到平原湖泊。這種適應性的多樣性是人類能夠在全球范圍內廣泛分布和繁衍生息的重要原因。然而,直立行走也帶來了身體結構和功能上的局限性,如脊柱和髖關節的脆弱性,以及膝蓋和腳踝的易受傷性。

局限性的挑戰

直立行走的局限性在人類面對極端環境時尤為突出。例如,在高原缺氧環境下,直立行走會增加心肺負擔,降低運動能力。此外,在寒冷環境中,直立行走使得身體散熱更快,增加了患低溫癥的風險。這些局限性對人類在不同環境中的生存和繁衍構成了挑戰。

問答(Q&A)

Q:直立行走是否完全是由超新星爆發引發的? A:雖然超新星爆發引發的森林大火為人類祖先的直立行走提供了生態背景,但直立行走的形成是一個復雜的過程,涉及多個因素的共同作用。因此,不能簡單地將直立行走歸因于超新星爆發。 Q:為什么其他靈長類動物沒有進化出直立行走? A:其他靈長類動物沒有進化出直立行走的原因可能與它們的生存環境、身體結構和生存策略有關。例如,黑猩猩等靈長類動物主要生活在森林中,依賴攀爬和抓握能力來獲取食物和逃避天敵。這種環境和生活方式使得它們沒有進化出直立行走的必要性和優勢。 綜上所述,人類的直立行走是生物進化史上的一個極端小概率事件。其形成過程涉及生物學、生態學、能量消耗及適應性等多個維度的復雜變化。雖然直立行走為人類帶來了諸多優勢和適應性變化,但也帶來了身體結構和功能上的局限性。通過對比分析,我們可以更好地理解人類直立行走的獨特性和其作為極端小概率事件的原因。

文章評論 (5)

發表評論