打破常規的視角:地震頻發下的科技韌性思考

在自然災害頻發的今天,日本近期接連發生的5.9級與6.1級地震,再次為全球敲響了防災減災的警鐘。面對自然界的不可抗力,我們是否只能被動接受?不,創新思維為我們提供了另一條路徑——構建科技韌性社會,讓城市與自然和諧共生,而非簡單對抗。

科技韌性:從被動防御到主動適應

傳統防災模式往往側重于災后救援與重建,而忽視了災前的預防與準備。科技韌性的提出,旨在通過高科技手段,實現從“被動應對”到“主動適應”的轉變。這包括但不限于高精度地震預警系統、智能化建筑結構、以及大數據驅動的災害風險評估。

高精度地震預警:時間的賽跑

地震預警系統的關鍵在于“快”與“準”。日本在地震預警技術上處于領先地位,但仍需不斷探索提升預警精度與覆蓋范圍。想象一下,如果能在地震波到達前幾秒甚至幾十秒發出預警,將極大減少人員傷亡與財產損失。未來,結合人工智能與機器學習,地震預警系統或將更加智能化,能夠預測地震發生的可能性,實現真正的“超前預警”。

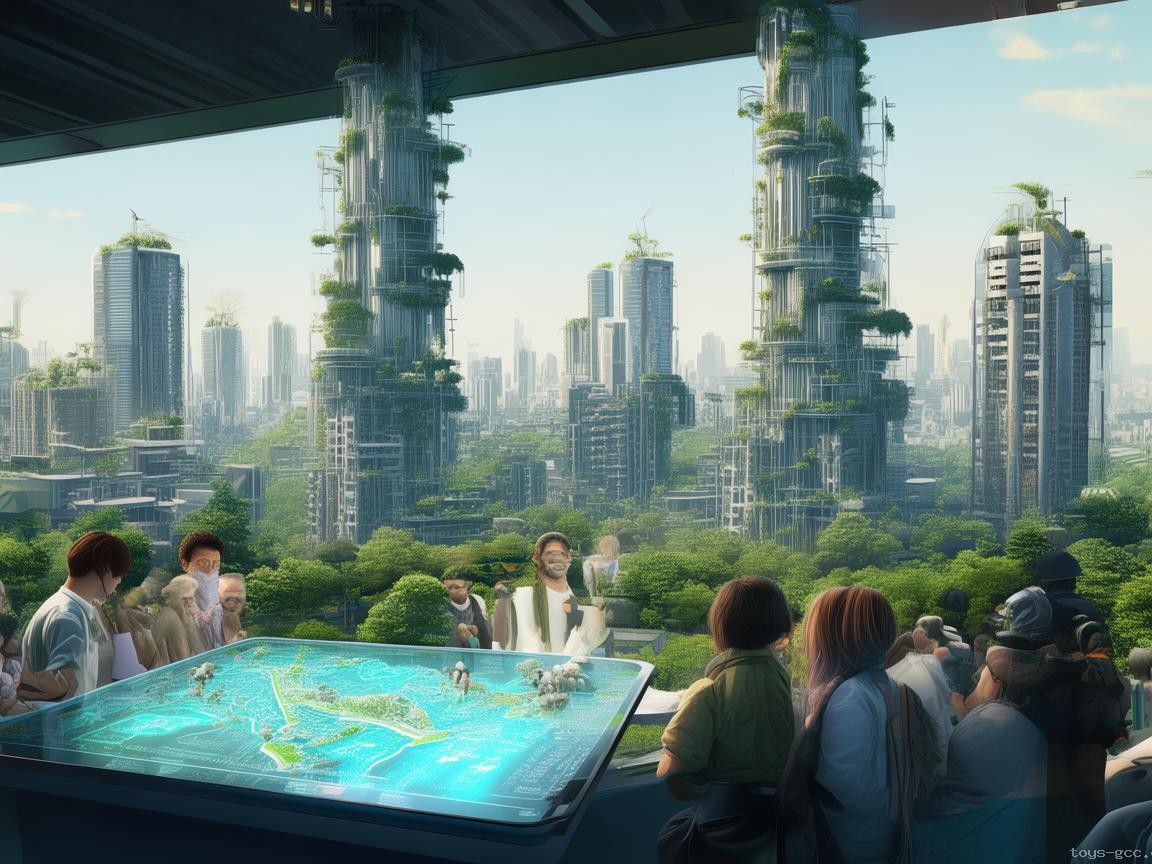

跨界融合的啟示:智能城市與防災減災的深度結合

智能城市的興起,為防災減災提供了全新的視角與工具。通過將物聯網、大數據、云計算等技術與城市基礎設施深度融合,智能城市能夠實現對城市運行狀態的實時監測與智能調度,從而在災害發生時迅速響應。

智能建筑結構:變形金剛般的守護

智能建筑是智能城市的重要組成部分。通過內置傳感器與自適應控制系統,建筑物能夠在地震發生時自動調節結構,吸收震動能量,保護內部人員安全。這種“變形金剛”式的建筑,不僅提高了防災能力,也為未來建筑設計開辟了新方向。

大數據驅動的災害風險評估:預見未知

大數據技術的應用,使得災害風險評估更加精確與全面。通過分析歷史災害數據、地質條件、氣候變化等多維度信息,可以構建災害風險模型,預測潛在災害發生的概率與影響范圍。這種基于數據的決策支持,為防災規劃與資源配置提供了科學依據。

創新方法的實踐:公眾參與的防災減災新生態

防災減災不僅是政府與科技企業的責任,更需要全社會的共同參與。通過創新方法激發公眾意識,形成防災減災的新生態,是提升社會整體韌性的關鍵。

災害教育游戲化:寓教于樂,提升意識

將災害教育融入游戲中,讓公眾在娛樂中學習防災知識,提高自救互救能力。這類游戲不僅可以在學校推廣,也可以作為社區活動的一部分,增強公眾的防災意識與參與度。

社區防災網絡:鄰里互助,共筑安全網

建立社區防災網絡,鼓勵鄰里間建立互助小組,進行定期演練與培訓。在災害發生時,這些網絡能夠迅速組織起來,提供初期的自救與互救,減輕政府救援壓力。

未來創新的可能性:科技與人文的和諧共生

展望未來,防災減災的創新將更加注重科技與人文的結合。通過智能化技術提升防災效率的同時,也應關注人的需求與感受,實現人與自然的和諧共生。

人性化設計:科技服務于人

防災技術與產品的設計,應充分考慮人的需求,確保其在緊急情況下易于操作、安全可靠。此外,通過藝術化、情感化的設計,讓防災成為人們生活的一部分,而非負擔。

跨學科研究:探索未知,預見未來

防災減災是一個復雜的系統工程,需要跨學科的合作與研究。從地質學到心理學,從計算機科學到社會學,不同領域的專家共同探索災害發生的機理、影響及應對策略,為構建更加安全的未來貢獻力量。

實踐建議與資源推薦

- 實踐建議:參與社區防災演練,學習基本的自救互救技能;關注災害預警信息,提高警惕性;在日常生活中培養節約資源、保護環境的意識。

- 資源推薦:加入線上防災減災社群,獲取最新資訊與實用技能;觀看防災教育紀錄片,提升災害認知;使用智能城市APP,了解周邊災害風險與應對措施。

Q&A

Q: 科技韌性社會離我們還有多遠?

A: 科技韌性社會的構建是一個長期過程,需要政府、企業、公眾等多方面的共同努力。隨著技術的不斷進步與應用的深入,我們正逐步向這一目標邁進。

Q: 個人如何為構建科技韌性社會貢獻力量?

A: 每個人都可以通過日常生活中的小行動,如參與社區防災活動、學習防災知識、使用智能城市服務等,為構建科技韌性社會貢獻力量。

(注:上述概念圖為示例,實際圖片需根據內容設計,并確保alt文本準確描述圖像內容。)

在自然災害面前,人類從未停止探索的腳步。以科技韌性為核心,結合跨界融合思維,我們正逐步構建一個更加安全、智能、和諧的未來。讓我們攜手共進,為地球家園的美好明天貢獻力量!

(注:上述概念圖為示例,實際圖片需根據內容設計,并確保alt文本準確描述圖像內容。)

在自然災害面前,人類從未停止探索的腳步。以科技韌性為核心,結合跨界融合思維,我們正逐步構建一個更加安全、智能、和諧的未來。讓我們攜手共進,為地球家園的美好明天貢獻力量!

文章評論 (1)

發表評論