盧偉冰與余承東互懟事件回顧

事件起因

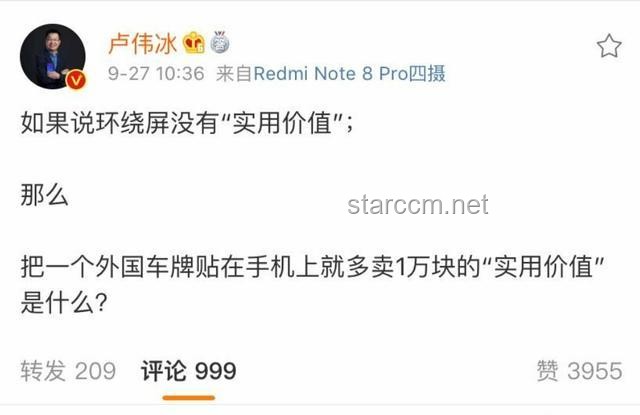

2025年5月底至6月初,華為常務董事余承東在未來汽車先行者大會上的一番言論,暗指某些跨界車企(被指為小米)銷量靠流量,質量跟不上,引發了小米集團副總裁盧偉冰的強烈回應。此前,在2019年,余承東也曾對小米發布的環繞屏概念手機MIX Alpha表示“沒有實用價值”,盧偉冰則回懟稱華為Mate30 RS保時捷設計版只是“貼牌手機”。

雙方回應

- 余承東:直言不諱地批評了某些車企的技術短板,暗示華為智駕技術過硬,但市場銷量不及流量寵兒。

- 盧偉冰:則引用莫言名言“詆毀本身就是一種仰望”霸氣回擊,強調小米是靠“十倍資源砸產品”贏市場,SU7的激光雷達、自研電機等硬實力不容置疑。

優缺點分析

余承東策略分析

優點

- 直言不諱:余承東的直言不諱撕開了行業虛假面紗,讓市場競爭更加透明。

- 技術自信:華為在智駕技術上的投入和積累,讓余承東有足夠的底氣進行批評。

缺點

- 過于直接:過于直接的批評可能引發對方強烈反擊,影響行業和諧。

- 市場銷量爭議:雖然技術過硬,但市場銷量不及流量寵兒,也暴露出華為在市場轉化上的短板。

盧偉冰策略分析

優點

- 巧妙回擊:盧偉冰沒有直接回應技術爭議,而是用莫言名言進行巧妙回擊,既避開正面互撕,又凸顯小米的大氣格局。

- 強調產品實力:通過強調小米SU7的激光雷達、自研電機等硬實力,以及“十倍資源砸產品”的策略,展示了小米對市場的認真態度。

缺點

- 避重就輕:雖然回擊巧妙,但未能直接回應技術短板問題,可能讓部分消費者產生疑慮。

- 產能瓶頸:小米SU7的產能瓶頸直接影響交付周期,成為消費者關注的痛點。

適用場景說明

余承東策略適用場景

- 技術領先,但市場銷量不佳:余承東的策略適合那些在技術上有明顯優勢,但市場銷量不及競爭對手的企業。通過直言不諱的批評,可以迫使競爭對手正視技術短板,同時提升自身品牌形象。

盧偉冰策略適用場景

- 產品實力強,但面臨輿論壓力:盧偉冰的策略適合那些產品實力強,但面臨輿論壓力的企業。通過巧妙回擊和強調產品實力,可以化解輿論危機,同時展示企業的自信和大氣格局。

對比表格

余承東 盧偉冰 事件起因 批評跨界車企技術短板 回應余承東對小米的批評 回應方式 直言不諱,批評技術短板 引用名言,巧妙回擊 策略優點 透明市場競爭,展現技術自信 凸顯大氣格局,強調產品實力 策略缺點 可能引發強烈反擊,影響行業和諧 避重就輕,未能直接回應技術短板 適用場景 技術領先,但市場銷量不佳 產品實力強,但面臨輿論壓力 深入分析

科技圈暗戰背后的深層原因

此次互懟事件不僅僅是個人恩怨的爆發,更是科技圈暗戰的一次公開化。隨著智能汽車市場的快速發展,科技公司紛紛涌入,市場競爭日益激烈。余承東和盧偉冰的互懟,實際上是華為和小米在智能汽車市場爭奪話語權和市場份額的體現。

雙方策略的深層邏輯

余承東的策略是基于華為在智駕技術上的積累和自信,通過直言不諱的批評來迫使競爭對手正視技術短板,同時提升自身品牌形象。而盧偉冰的策略則是基于小米在產品實力和市場營銷上的優勢,通過巧妙回擊和強調產品實力來化解輿論危機,同時展示企業的自信和大氣格局。

對行業的影響與啟示

此次互懟事件對行業產生了深遠影響。一方面,它揭示了智能汽車市場的競爭激烈程度,迫使企業不斷提升產品實力和市場競爭力。另一方面,它也提醒企業,在市場競爭中要保持理性和克制,避免過度炒作和惡意攻擊。

Q&A

Q1:余承東和盧偉冰的互懟對消費者有何影響? A1:對消費者而言,此次互懟事件提供了更多了解企業和產品的渠道。消費者可以更加清晰地看到雙方在技術、產品、市場等方面的優勢和不足,從而做出更加明智的購買決策。 Q2:此次事件對華為和小米的品牌形象有何影響? A2:對華為而言,余承東的直言不諱可能提升了其技術自信的形象,但也可能引發部分消費者的不滿。對小米而言,盧偉冰的巧妙回擊展示了其大氣格局和自信態度,但也可能讓部分消費者對其技術短板產生疑慮。 綜上所述,盧偉冰與余承東的互懟事件不僅是個人恩怨的爆發,更是科技圈暗戰的一次公開化。通過對比分析,我們可以看到雙方在策略上的優缺點和適用場景,以及此次事件對行業的影響與啟示。希望本文能為讀者提供有價值的參考和啟示。

文章評論 (1)

發表評論