幽門螺桿菌:一人感染,全家需警惕的細菌

幽門螺桿菌作為一種高感染率的細菌,主要通過“口-口”和“糞-口”途徑傳播,易導致家庭內交叉感染。其感染與慢性胃炎、消化性潰瘍及胃癌等疾病密切相關。本文深入分析幽門螺桿菌的傳播機制、感染癥狀、治療與預防策略,并探討行業趨勢與專業見解。

深度分析正文

一、幽門螺桿菌的流行病學特征與危害

幽門螺桿菌是一種寄生于人體胃黏膜中的唯一細菌,遺傳學研究顯示,人類攜帶幽門螺桿菌已有10多萬年。據中華醫學會幽門螺桿菌學組進行的全國流行病學調查顯示,我國幽門螺桿菌的平均感染率高達59%,其中兒童感染率平均為40%,且每年以一定幅度增加。這種高感染率不僅威脅個體健康,更因其在家庭內的易傳播性,成為公共衛生的一大挑戰。 幽門螺桿菌感染可導致一系列胃部疾病。數據顯示,90%以上的慢性胃炎、70%-80%的胃潰瘍和95%以上的十二指腸潰瘍均由幽門螺桿菌引起。更嚴重者,長期感染可能引發胃癌。2018年全球胃癌病例相關數據顯示,約90%的非賁門胃癌歸因于幽門螺桿菌感染。在我國,2018年因幽門螺桿菌感染導致的癌癥病例約占感染相關癌癥病例的43.6%。

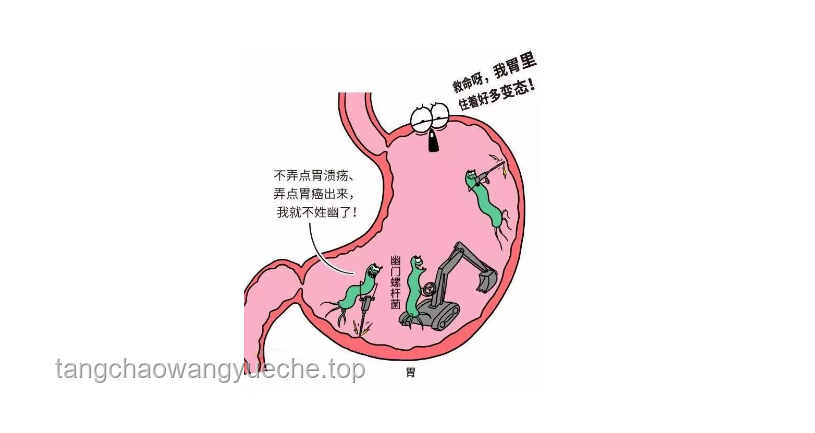

二、幽門螺桿菌的傳播途徑與家庭感染風險

幽門螺桿菌主要通過“口-口”和“糞-口”途徑傳播。在家庭中,共用餐具、不潔飲食、相互夾菜等行為極易造成交叉感染,這也是為什么“一人患胃病全家都感染”現象頻發的原因。此外,通過水源和食物污染,幽門螺桿菌也能在更廣范圍內傳播。 兒童作為易感人群,其感染風險尤為值得關注。在我國,10歲以下兒童感染幽門螺桿菌的比例高達40%-60%,且感染率每年以3%-10%的幅度急劇增加。這可能與兒童免疫系統發育不完全、衛生習慣較差等因素有關。

三、幽門螺桿菌感染的癥狀與診斷

幽門螺桿菌感染者大多無明顯癥狀,約70%的人感染后表現隱匿。然而,仍有部分患者可能出現消化不良、腹脹、上腹部隱痛、惡心、噯氣、口臭等癥狀。對于出現這些癥狀的人群,應及時就醫進行診斷。 目前,診斷幽門螺桿菌感染的主要方法包括胃鏡檢查和碳13/14尿素呼氣試驗。胃鏡檢查可直接觀察胃黏膜病變情況,并取活檢進行細菌培養;而呼氣試驗則通過檢測患者呼出氣體中的幽門螺桿菌特異性標記物來判斷感染情況。這兩種方法均具有較高的準確性和敏感性。

四、幽門螺桿菌的治療與預防策略

對于確診的幽門螺桿菌感染者,應在醫生指導下進行規范治療。目前,國際共識推薦采用含鉍劑的四聯療法進行根除治療,療程通常為10-14天。該療法包括質子泵抑制劑、兩種抗生素和鉍劑,通過聯合用藥提高根除率。據統計,規范治療下,90%以上的患者可實現幽門螺桿菌根除。 在預防方面,應從個人衛生、環境衛生和飲食衛生三方面入手。保持雙手清潔、定期洗澡、注意口腔衛生等個人衛生習慣可有效減少細菌傳播;定期打掃家庭環境、使用消毒劑消毒公共區域等環境衛生措施可降低細菌滋生風險;選擇新鮮食材、確保食物煮熟后食用、飲用安全水源等飲食衛生習慣則可避免食物和水源污染導致的感染。

五、行業趨勢與專業見解

隨著對幽門螺桿菌研究的深入和診斷技術的不斷進步,幽門螺桿菌感染的防控工作取得了顯著成效。然而,仍面臨諸多挑戰。一方面,部分地區醫療資源有限,導致幽門螺桿菌感染的診斷和治療不及時;另一方面,公眾對幽門螺桿菌感染的認知不足,缺乏有效的預防措施。 未來,加強健康教育、提高公眾認知度將是防控幽門螺桿菌感染的重要方向。同時,研發更安全、有效、便捷的檢測方法和治療藥物也是行業發展的重要趨勢。此外,隨著基因測序技術的不斷發展,未來有望實現幽門螺桿菌的精準治療和個體化用藥方案制定。

數據圖表說明(示例)

| 項目 | 數據 |

|---|---|

| 我國幽門螺桿菌平均感染率 | 59% |

| 兒童幽門螺桿菌感染率 | 40%(平均) |

| 慢性胃炎中幽門螺桿菌感染比例 | 90%以上 |

| 非賁門胃癌中幽門螺桿菌歸因比例 | 約90% |

| 幽門螺桿菌根除治療成功率 | 90%以上(規范治療下) |

(注:以上數據僅供參考,具體數值可能因地區、時間等因素有所變化)

Q&A(常見問答)

Q1:幽門螺桿菌感染一定會導致胃癌嗎? A1:不一定。雖然幽門螺桿菌感染與胃癌密切相關,但并非所有感染者都會發展成胃癌。感染者的個體差異、環境因素、遺傳因素等均可影響胃癌的發生風險。因此,對于幽門螺桿菌感染者,應定期進行胃鏡檢查以監測胃黏膜病變情況。 Q2:如何預防幽門螺桿菌在家庭內的傳播? A2:預防幽門螺桿菌在家庭內的傳播,關鍵在于養成良好的個人衛生和飲食習慣。如保持雙手清潔、定期洗澡、注意口腔衛生;定期打掃家庭環境、使用消毒劑消毒公共區域;選擇新鮮食材、確保食物煮熟后食用、飲用安全水源等。此外,對于已確診的感染者,應積極治療并在治療期間采取分餐制等措施避免交叉感染。

文章評論 (1)

發表評論