本文基于中國疾控中心發布的最新監測數據,深入分析了我國新冠檢測陽性率快速上升的趨勢、原因及潛在影響。通過對全國范圍內門急診及住院病例的陽性率變化、主要流行毒株特征、行業趨勢以及專業見解的綜合分析,為理解當前疫情態勢及制定應對策略提供了重要參考。

引言

近期,我國新冠檢測陽性率呈現快速上升趨勢,引發了廣泛關注。這一變化不僅影響了公共衛生體系的運行,也對社會經濟發展和民眾生活產生了深遠影響。本文旨在通過深度分析,揭示這一現象背后的原因,并提出相應的應對策略。

一、陽性率上升趨勢分析

1.1 哨點監測數據概覽

根據中國疾控中心發布的《2025年4月全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況》,從2025年第14周至第18周,全國門急診流感樣病例中新冠病毒核酸檢測陽性率從7.5%攀升至16.2%,住院嚴重急性呼吸道感染病例中的陽性率也從3.3%上升至6.3%。這一趨勢表明,新冠病毒在我國范圍內的傳播正在加速。

1.2 地域差異分析

從地域分布來看,南方省份的新冠檢測陽性率普遍高于北方省份。這可能與南方的氣候、人口密度以及人員流動特點等因素有關。然而,值得注意的是,部分陽性率上升較早的南方地區疫情增幅已呈現趨緩態勢,這可能意味著當地公共衛生措施的有效實施或自然感染過程的逐漸飽和。

二、主要流行毒株特征

2.1 奧密克戎變異株占據主導

當前,引起我國新冠感染高峰的主要毒株是XDeV變異株及其子分支NB.1.8.1,這些變異株仍然屬于新冠病毒的奧密克戎(Omicron)家族。這些變異株的傳播力、致病性以及免疫逃逸能力相較于早期毒株均有所增強,是導致當前疫情快速擴散的重要原因之一。

2.2 變異株的進化與重組

隨著病毒的不斷進化,新的變異株不斷涌現。XDeV及其子分支NB.1.8.1是此前廣泛傳播的JN.1和XDE的“重組后代”,這種重組現象可能導致病毒特性的進一步改變,從而影響疫情的走向。

三、行業趨勢與影響分析

3.1 公共衛生體系壓力增大

隨著新冠檢測陽性率的快速上升,公共衛生體系面臨著前所未有的壓力。醫療資源緊張、醫護人員超負荷工作、醫療廢棄物處理等問題日益凸顯。同時,疫情的快速擴散也可能導致公共衛生事件的頻發,對社會穩定造成不利影響。

3.2 經濟活動受限

新冠疫情的蔓延對經濟活動產生了顯著影響。為控制疫情傳播,多地采取了限制人員流動、關閉公共場所等措施。這些措施雖然有助于遏制疫情擴散,但也會對當地經濟造成沖擊。此外,疫情的不確定性還可能導致投資者信心下降,進一步影響經濟復蘇進程。

四、應對策略與建議

4.1 加強監測與預警

為應對新冠檢測陽性率的快速上升,應進一步加強監測與預警工作。通過完善哨點監測網絡、提高檢測能力等措施,及時發現疫情苗頭并采取措施進行干預。同時,應加強對病毒變異情況的監測與研究,為疫情防控提供科學依據。

4.2 優化醫療資源配置

針對公共衛生體系面臨的壓力,應優化醫療資源配置。通過增加醫護人員數量、提高醫療設備使用率等措施,提升醫療救治能力。同時,還應加強醫療廢棄物處理設施建設與管理,防止疫情擴散造成的二次污染。

4.3 推廣疫苗接種與加強針接種

疫苗接種是預防新冠病毒感染的有效手段。為降低疫情風險,應繼續推廣疫苗接種工作,特別是針對高風險人群和易感人群的加強針接種。通過提高疫苗接種覆蓋率,形成有效的免疫屏障。

4.4 加強公眾健康教育與防護意識

公眾的健康教育與防護意識是疫情防控的重要基礎。應通過各種渠道加強健康教育工作,提高公眾對新冠病毒的認知與防護意識。同時,還應倡導科學佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防護措施,減少疫情傳播風險。

五、圖表說明與數據支持

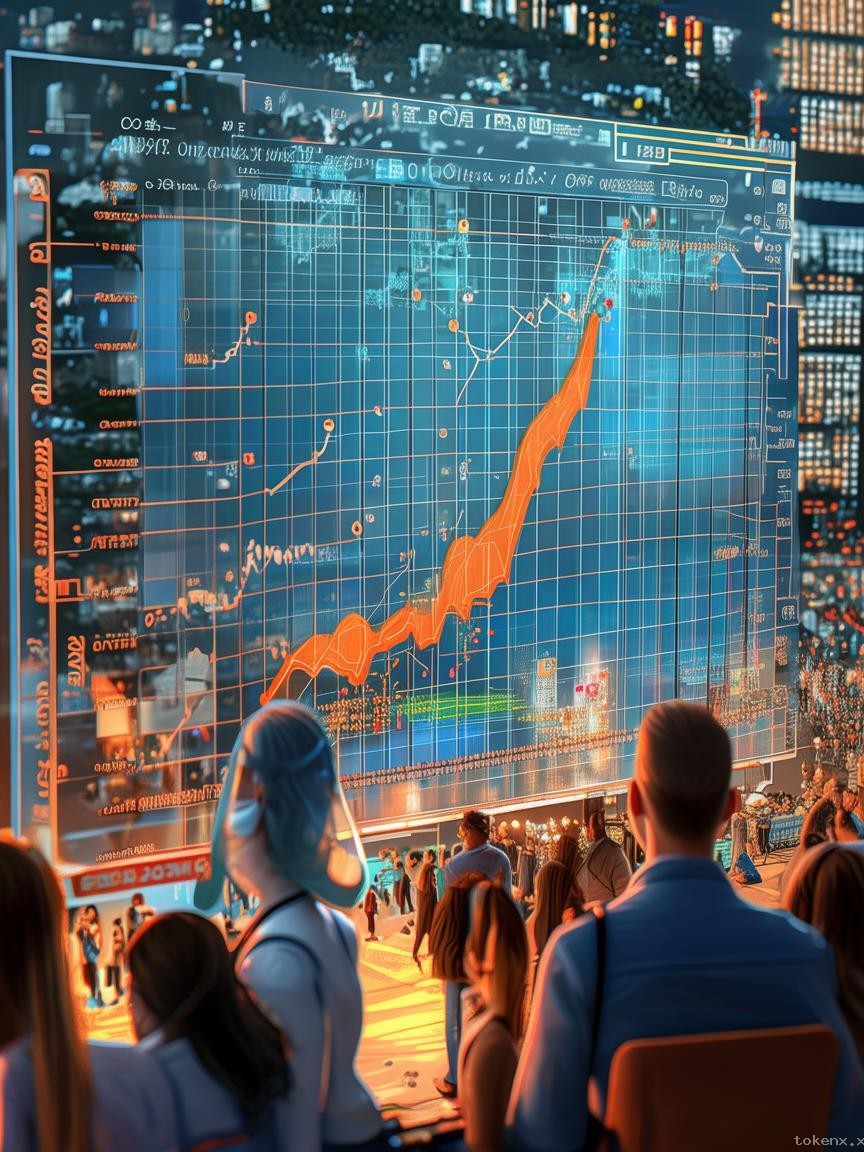

圖表一:新冠檢測陽性率變化趨勢圖

(注:圖表中的數據來源于中國疾控中心發布的監測數據,具體數值可能因時間變化而有所調整。)

(注:圖表中的數據來源于中國疾控中心發布的監測數據,具體數值可能因時間變化而有所調整。)

圖表二:不同地域新冠檢測陽性率對比圖

(注:圖表中的數據來源于中國疾控中心發布的監測數據,反映了南方與北方省份新冠檢測陽性率的差異。)

(注:圖表中的數據來源于中國疾控中心發布的監測數據,反映了南方與北方省份新冠檢測陽性率的差異。)

專業見解與預測

基于當前疫情態勢及數據分析,我們預測本輪疫情將在未來一段時間內繼續擴散,但增速可能逐漸放緩。隨著疫苗接種覆蓋率的提高、公共衛生措施的加強以及公眾防護意識的提升,疫情風險將逐步降低。然而,由于病毒變異的不確定性及全球疫情形勢的復雜性,仍需保持高度警惕并采取相應的防控措施。

常見問答(Q&A)

Q1:本輪疫情預計何時達到峰值? A1:根據專家預測,本輪疫情預計將在5月中旬達到峰值。然而,具體峰值時間可能受到多種因素的影響,包括病毒變異情況、公共衛生措施的有效性以及公眾防護意識等。 Q2:如何應對當前疫情形勢下的醫療資源緊張問題? A2:為應對醫療資源緊張問題,應優化醫療資源配置、加強醫護人員培訓與支持、提高醫療設備使用率等措施。同時,還應加強跨區域醫療協作與資源共享機制建設,提高應對突發公共衛生事件的能力。 通過本文的深度分析,我們可以清晰地看到我國新冠檢測陽性率快速上升的趨勢及其背后的原因與影響。面對這一挑戰,我們應保持冷靜與理性,采取積極有效的應對策略與措施,共同維護公共衛生安全與社會穩定。

文章評論 (7)

發表評論